シモジマオンラインスタッフ

公開日:2023/07/03 11:40

更新日:2025/10/14 11:57

養生テープとは?種類や選び方を分かりやすく徹底解説

養生テープとは剥離性に優れた粘着テープの一種で、引越しやDIY、日常のちょっとした作業で大活躍してくれます。しかし、いざ購入しようとすると、カラー展開やサイズ展開が多くてどれを選べばいいのか迷ってしまうことはありませんか?この記事では、養生テープの種類や選び方、ガムテープやマスキングテープとの違いについて詳しく解説します。さらに、日常生活での活用法、使用時の注意点などもご紹介します。用途に応じた最適なテープを選ぶことで、作業効率を格段にアップさせましょう。

養生テープとは?

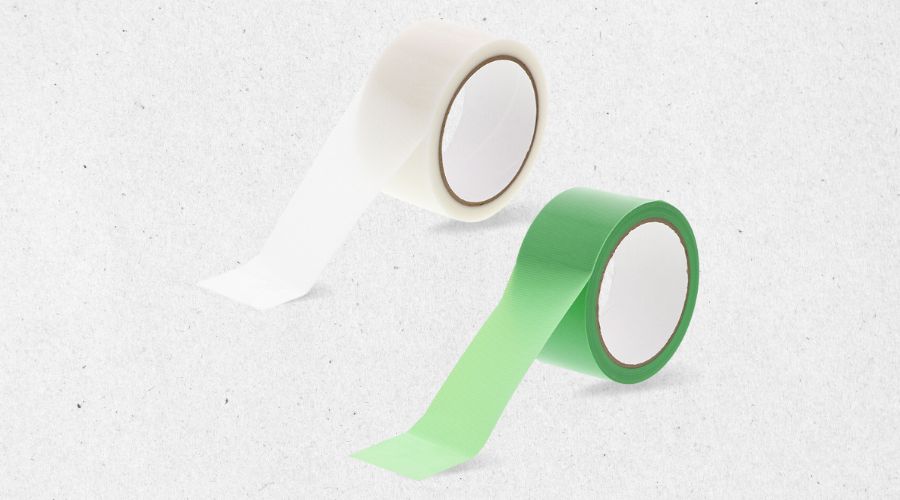

手で容易にカットすることができる、便利な養生テープ。広く業務用として引越しや搬入作業などでよく使われるテープです。ガムテープなどといった粘着力が比較的強いものに比べて、養生テープは

粘着力が比較的弱く、一度貼ってもきれいにはがせるのが特徴です。作業の際、資材の固定や仮止めなどに活用していただけるため、作業性が非常に優れています。一般的には透明、グリーン以外にも、様々な色の展開があり、カラーバリエーションも豊富です。テープ幅は広いものから、細い幅のものまで、様々なテープ幅の取り扱いがありますので、お客様が使用される用途に合わせて、商品をお選びいただけます。

養生テープの素材と仕組み

軽くて柔軟性があり、一度貼ってもはがしやすい養生テープ。その秘密は

素材と粘着剤の仕組みにあります。

養生テープは 「基材(テープ本体)」 と 「粘着剤」 で出来ており、基材の素材によってテープの特性が変わります。養生テープの基材は主にポリエチレンクロスやポリエチレンフィルムを使用しています。

| 基材の種類 |

特徴 |

主な用途 |

| ポリエチレンクロス |

軽くて柔軟、適度な強度 |

一般的な養生作業 |

| ポリエチレンフィルム |

薄くて柔らかい、凹凸面にフィット |

壁・床・塗装養生 |

養生テープには主にアクリル系粘着剤が使われます。アクリル系粘着剤は

適度な粘着力で剥がしやすく、糊残りしにくい点が特徴です。また、「粘弾性(ねばねばしすぎず、適度に弾力がある性質)」があるので、しっかり貼れて簡単に剥がすことが出来るのです。

養生テープとガムテープの違い

養生テープとガムテープは、どちらも粘着テープとして使用されますが、粘着力に大きな違いがあります。一般的に「クラフトテープ」や「布テープ」の総称を「ガムテープ」と言いますが、正式には、ガムテープとは水で濡らして接着させるテープのことを指します。クラフトテープや布テープは強力な粘着力を持ち、梱包作業などでしっかりと固定するために使用されます。一方、養生テープは、表面を傷つけずに保護するために設計されており、はがした後も糊残りが少ないのが特徴です。

また、養生テープは薄くて柔軟性があり、曲面にも貼りやすいのに対し、クラフトテープ・布テープは厚手で丈夫なため、耐久性を求められる場面での使用に適しています。

養生テープとマスキングテープの違い

養生テープとマスキングテープは、どちらも保護や仮止めに使われますが、異なる特性を持っています。養生テープは、特に建築現場や引越し時に使用され、耐水性が高く、屋外でも使用可能です。これに対して、マスキングテープは主に塗装作業で使われ、塗料がはみ出さないようにするための境界線を作る役割を果たします。

さらに、マスキングテープは紙製であることが多く、手で簡単に切れるため、細かい作業にも適しています。一方、養生テープはビニール素材が一般的で、強度が高く、長期間の使用に耐えられるのが特徴です。

養生テープカテゴリはこちら

おすすめの養生テープの選び方ポイント

引っ越し作業時や資材の固定、建築現場で大活躍する養生テープですが、種類が多くて選び方に迷ってしまうのではないでしょうか。ここでは養生テープのおすすめの選び方をご紹介します。まず、「床養生用」や「塗装養生用」など

特定の用途に合わせた商品がある場合はその商品を選ぶことがおすすめです。また、「微粘着」「弱粘着」「中粘着」「強粘着」など

粘着力のタイプから選ぶ方法もあります。糊の跡残りを少なく、きれいにはがしたい場合は粘着力が弱いものを選び、しっかり固定したい場合は粘着力が強いものを選びましょう。そのほか、色やサイズから選ぶ方法について詳しくご紹介します。

養生テープを色から選ぶ

養生テープには、定番色のグリーンやホワイト・半透明のほかに、ピンクやブルー、レッドといった様々なカラー展開があります。使用用途によっては、

仮止めしたテープ部分がすぐに分かる、明るい色がいい場合もあります。

DIYや住宅・ビルの塗装、現場・修繕作業など、屋外での作業や引越しの際に周りの物を保護したりする場合は

グリーンやピンクの視認性に優れた明るい色がおすすめです。また屋外の作業や貼り付けを行う際に、日差しなどでグリーンやホワイトだと反射してしまう可能性があり、そのような場合は

ブラックもおすすめです。段ボールや運搬物を運ぶときや商品を梱包する際は落ち着いた色の

オフホワイトがおすすめです。

| グリーンやピンクの明るい色 |

ご家庭でのDIYや塗装現場・水回りの修繕など、引越し作業向け |

| ホワイトなどの落ち着いた色 |

段ボールや商品梱包作業向け |

| ブラックなどの暗い色 |

日差しが強い屋外での視認性重視 |

養生テープを幅から選ぶ

養生テープは最も狭い幅のもので25mmサイズのものから、広いものでは100mm幅のサイズのものまで用意されています。

1番狭いサイズのテープ幅は工業製品の一部分を覆うことで、

湿気や汚れなどを防ぐ目的などに使われます。また工業用の機械部品の一部で仮押さえに養生テープを使用する場合や、車での移動時に収納ケースのカバーが外れて、収納しているものが車内に飛散しないように、カバーを養生テープで押さえて仮止めするといった目的で使用されます。

一方で、100mmなど幅の広いサイズのものは、住宅やマンションでの塗装修繕作業や農業用ハウスや養生シートの仮止め作業など、

しっかり固定する必要がある場合に用いられます。100mm幅のテープは養生テープの数多くの種類の中でも比較的、粘着力が強いものが多く、屋外での使用に適した商品が多いことも特長です。

通常流通している商品の中では、50mm幅の養生テープが

一般的なサイズです。布テープやクラフトテープと同じ幅サイズになります。 段ボール箱の仮押さえや、屋外での作業、養生シートの取り付け、ご家庭でDIYをされる際に家具や布、クロスの保護など、幅広く使用されています。また冬場に車用のボディーカバーを使用する際などにも、カバーを固定する際に使用ができるため便利です。

また台風など強い雨や暴風を伴う、

台風などの災害への対策として、ご自宅やオフィスのガラス窓などに養生テープを貼り付けることで、暴風などで窓ガラスが割れた際のガラスの飛散防止にも効果を発揮します。

| サイズ |

主な用途 |

| 25mm幅 |

工業製品の一部分など、小さいものを仮止めしたいとき |

| 50mm幅 |

養生シートの取り付けや、段ボール箱を仮止めしたいとき |

| 100mm幅 |

養生シートや農業用ハウスをしっかり固定したいとき |

養生テープカテゴリはこちら

日常生活での養生テープの効果的な使い方

養生テープは、日常生活のさまざまな場面でも役立つ便利なアイテムです。養生テープを使った具体的な活用法を紹介し、どのように日常の作業を効率化できるかを説明します。引越しやDIYプロジェクトなど、特に役立つシーンに焦点を当てて解説していきます。

引越し作業での活用法

引越し作業は、多くの人にとってストレスフルなイベントですが、養生テープを活用することで効率的に進めることができます。例えば、家具や家電製品の保護に最適です。養生テープは、表面を傷つけずにしっかりと固定できるため、運搬中の振動や衝撃から守ることができます。また、衣装ケースやタンスの引き出しを固定することで、中身の飛び出しを防ぐことも出来ます。あるいは、箱のラベル付けにも役立ちます。油性ペンで文字を書くことが出来るので、箱の中に何が入っているか一目瞭然です。

DIYでの効果的な使い方

DIYにおいても、養生テープは欠かせないアイテムです。まず、ペイント作業では、塗りたくない部分をしっかりとカバーするために使用できます。養生テープは、はがした際に塗装面を傷めずに済むため、仕上がりが美しくなります。また、木材や金属の加工時に、仮止めとしても活用可能です。部品を一時的に固定することで、正確な位置合わせが容易になり、作業の精度が向上します。さらに、作業中の安全対策として、滑りやすい床面に貼ることで、滑り止めとしても利用できます。

養生テープカテゴリはこちら

養生テープを使用するときの注意点

養生テープを使用する際には、いくつかの注意点があります。まず、貼り付ける表面が

清潔で乾燥していることを確認しましょう。これにより、テープの粘着力が最大限に発揮されます。また、直射日光の当たる場所や高温多湿な環境では、テープの劣化が早まる可能性があるため、使用を避けることが望ましいです。

さらに、

長期間貼り続けると、はがす際に糊残りが発生することがあります。

定期的に貼り替えることで、表面を保護しつつ、糊残りを防ぐことができます。これらのポイントを押さえて、安全かつ効果的に養生テープを活用しましょう。

養生テープカテゴリはこちら

まとめ

ここまで「養生テープ」についてご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。ご家庭でのDIYや引越しや屋外での作業・修繕、商品梱包など、様々な用途にお使いいただける商品です。シモジマではお客様のご要望に合わせた養生テープを多数ご用意しております。こちらの記事が、養生テープを選ぶ際の参考になれば幸いです。

養生テープカテゴリはこちら

関連ブログ

ビニールテープの特徴と用途

ビニールテープの特徴と用途

OPPテープの使い方や特徴の選び方

OPPテープの使い方や特徴の選び方

クラフトテープの種類と使い方の選び方

クラフトテープの種類と使い方の選び方

工作や事務作業から商品の梱包まで、日常のあらゆるシーンで欠かせない粘着テープ。粘着テープと一口に言っても、セロテープや両面テープなどの事務作業に使用できるものや、工業用・業務用の布テープやクラフトテープ、アルミテープやダクトテープなど、様々な種類があります。粘着テープの構造と種類についてご紹介します。

工作や事務作業から商品の梱包まで、日常のあらゆるシーンで欠かせない粘着テープ。粘着テープと一口に言っても、セロテープや両面テープなどの事務作業に使用できるものや、工業用・業務用の布テープやクラフトテープ、アルミテープやダクトテープなど、様々な種類があります。粘着テープの構造と種類についてご紹介します。

粘着テープの構造と種類についてご紹介しました。粘着テープは、基材と粘着剤に使用されている素材によって、強度や耐久性などの機能が変わります。梱包作業や事務作業など、用途に合わせて粘着テープを選ぶのがおすすめです。

粘着テープカテゴリはこちら

粘着テープの構造と種類についてご紹介しました。粘着テープは、基材と粘着剤に使用されている素材によって、強度や耐久性などの機能が変わります。梱包作業や事務作業など、用途に合わせて粘着テープを選ぶのがおすすめです。

粘着テープカテゴリはこちら

居酒屋や料亭での料理の演出や和菓子の飾り、前菜の提供に大活躍のピック。業務用としての飲食店での利用はもちろん、ご家庭でのお弁当やお祝いのお食事、ホームパーティーのオードブルなどにもぴったりのアイテムです。本稿ではそんなピックの選び方について、種類とサイズの観点からご紹介いたします。

居酒屋や料亭での料理の演出や和菓子の飾り、前菜の提供に大活躍のピック。業務用としての飲食店での利用はもちろん、ご家庭でのお弁当やお祝いのお食事、ホームパーティーのオードブルなどにもぴったりのアイテムです。本稿ではそんなピックの選び方について、種類とサイズの観点からご紹介いたします。

まずはピックの選び方について、種類の視点から見て参ります。ピックの装飾には様々な種類があります。飾りの持つ季節感や食卓のイメージに応じてお選びください。以下でその一部を取り上げます。

まずはピックの選び方について、種類の視点から見て参ります。ピックの装飾には様々な種類があります。飾りの持つ季節感や食卓のイメージに応じてお選びください。以下でその一部を取り上げます。

続いてはピックの選び方について、サイズの視点から見ていきます。ピックはサイズも多様ですが、短すぎると持ち手の部分が少なくなってしまい、長すぎると持ち上げたとき不安定になってしまうため、適切な長さのピックを用意することが重要です。対象となる料理に合わせてお選びください。

続いてはピックの選び方について、サイズの視点から見ていきます。ピックはサイズも多様ですが、短すぎると持ち手の部分が少なくなってしまい、長すぎると持ち上げたとき不安定になってしまうため、適切な長さのピックを用意することが重要です。対象となる料理に合わせてお選びください。

本稿ではピックの選び方について、種類とサイズの観点からご紹介いたしました。高級料亭からホームパーティーまで幅広くテーブルを彩るピック。特別な食事の場にはこれまでのお料理にピックをプラスして、華やかな食卓を演出してみてはいかがでしょうか。

本稿ではピックの選び方について、種類とサイズの観点からご紹介いたしました。高級料亭からホームパーティーまで幅広くテーブルを彩るピック。特別な食事の場にはこれまでのお料理にピックをプラスして、華やかな食卓を演出してみてはいかがでしょうか。

特別な日のお食事の装飾に欠かせない敷紙。お料理をより美しく演出したり、お皿との間に敷いて油分や水分を吸収したりする役割があります。和食にぴったりの伝統的なデザインから、クリアやオーロラなど、お菓子などにも合うおしゃれなデザインもあります。敷き紙の種類と使い方についてご紹介します。

特別な日のお食事の装飾に欠かせない敷紙。お料理をより美しく演出したり、お皿との間に敷いて油分や水分を吸収したりする役割があります。和食にぴったりの伝統的なデザインから、クリアやオーロラなど、お菓子などにも合うおしゃれなデザインもあります。敷き紙の種類と使い方についてご紹介します。

お料理の盛り付けにおける敷紙の役割と種類についてご紹介しました。敷紙を盛り付けに加えることで料理が華やかになるだけではなく、揚げ物の油の吸収やお皿の汚れ防止などにも役立ちます。色やデザイン、素材の種類も豊富なので、料理や季節に合わせて、ぴったりの敷紙を選びましょう。

お料理の盛り付けにおける敷紙の役割と種類についてご紹介しました。敷紙を盛り付けに加えることで料理が華やかになるだけではなく、揚げ物の油の吸収やお皿の汚れ防止などにも役立ちます。色やデザイン、素材の種類も豊富なので、料理や季節に合わせて、ぴったりの敷紙を選びましょう。

ケーキに生クリームでデコレーションするときや、シュークリームやエクレアの生地を絞る際に使用する口金。丸型や花型、星型など、バリエーション豊富です。デコレーション用の口金の種類と絞り方の組み合わせを習得すれば、ケーキのアレンジの幅もぐっと広がります。口金の使い方と種類についてご紹介します。

ケーキに生クリームでデコレーションするときや、シュークリームやエクレアの生地を絞る際に使用する口金。丸型や花型、星型など、バリエーション豊富です。デコレーション用の口金の種類と絞り方の組み合わせを習得すれば、ケーキのアレンジの幅もぐっと広がります。口金の使い方と種類についてご紹介します。

ケーキ作りやお菓子作りに欠かせない、口金についてご紹介しました。口金は太さや大きさはもちろん、切り込みの入り方や数によって絞り出したときの形が大きく異なります。華やかに仕上がるものやシンプルでおしゃれに仕上がるものなど様々なので、仕上がりイメージに合わせてお選びください。いろいろな形を組み合わせて使用したり、絞り方を工夫したりすればアレンジは無限大。いろいろな口金で、素敵にケーキを彩りましょう。

ケーキ作りやお菓子作りに欠かせない、口金についてご紹介しました。口金は太さや大きさはもちろん、切り込みの入り方や数によって絞り出したときの形が大きく異なります。華やかに仕上がるものやシンプルでおしゃれに仕上がるものなど様々なので、仕上がりイメージに合わせてお選びください。いろいろな形を組み合わせて使用したり、絞り方を工夫したりすればアレンジは無限大。いろいろな口金で、素敵にケーキを彩りましょう。

その独特な技法と美しいデザインから、日本国内外で高く評価されている曲げわっぱなどの木製高級弁当容器。使い込むほどに木材が味わい深く変化し、長い間愛用することができるため、多くの人々に愛されています。本稿では、使い捨て食品容器としての曲げわっぱ・高級弁当容器の選び方について、素材と形状の観点からご紹介いたします。

その独特な技法と美しいデザインから、日本国内外で高く評価されている曲げわっぱなどの木製高級弁当容器。使い込むほどに木材が味わい深く変化し、長い間愛用することができるため、多くの人々に愛されています。本稿では、使い捨て食品容器としての曲げわっぱ・高級弁当容器の選び方について、素材と形状の観点からご紹介いたします。

まずは、曲げわっぱ・高級弁当容器について、素材の視点から見て参ります。木製の弁当容器は、放置されても自然に生分解されることから環境配慮型容器としても人気です。木の種類によってその色味や木目、耐久性などの性質に違いがありますのでお好みでお選びください。

まずは、曲げわっぱ・高級弁当容器について、素材の視点から見て参ります。木製の弁当容器は、放置されても自然に生分解されることから環境配慮型容器としても人気です。木の種類によってその色味や木目、耐久性などの性質に違いがありますのでお好みでお選びください。

続いては、曲げわっぱ・高級弁当容器について、形状の視点から見ていきます。曲げわっぱ・高級弁当容器の形状は様々で、お弁当箱としてだけでなく、食品の業務販売などにもぴったりです。用途や容量に応じてお選びください。

続いては、曲げわっぱ・高級弁当容器について、形状の視点から見ていきます。曲げわっぱ・高級弁当容器の形状は様々で、お弁当箱としてだけでなく、食品の業務販売などにもぴったりです。用途や容量に応じてお選びください。

本稿では使い捨て食品としての曲げわっぱ・高級弁当容器の選び方について、素材と形状の観点からご紹介いたしました。木製の食品容器特有の風合いが魅力の曲げわっぱ・高級弁当容器。和食にも洋食にもマッチする汎用性の高い資材です。一度試してみてはいかがでしょうか。

本稿では使い捨て食品としての曲げわっぱ・高級弁当容器の選び方について、素材と形状の観点からご紹介いたしました。木製の食品容器特有の風合いが魅力の曲げわっぱ・高級弁当容器。和食にも洋食にもマッチする汎用性の高い資材です。一度試してみてはいかがでしょうか。

小さなアクセサリーや貴重品を入れたり、お土産や贈り物を包んだりする際に用いられる巾着袋。日本で古くから親しまれている巾着袋は、かつて和装や祭りの際に使用されることが一般的でしたが、現代では様々な場面で利用されています。本稿ではそんな巾着袋の選び方について、素材とサイズの観点からご紹介いたします。

小さなアクセサリーや貴重品を入れたり、お土産や贈り物を包んだりする際に用いられる巾着袋。日本で古くから親しまれている巾着袋は、かつて和装や祭りの際に使用されることが一般的でしたが、現代では様々な場面で利用されています。本稿ではそんな巾着袋の選び方について、素材とサイズの観点からご紹介いたします。

まずは巾着袋の選び方について、素材の視点から見て参ります。巾着袋には様々な素材でつくられたものがあります。裏地の有無によってもデザインや耐久性などに違いが出ますので、用途や好みに合わせてお選びください。以下にその一部を取り上げます。

まずは巾着袋の選び方について、素材の視点から見て参ります。巾着袋には様々な素材でつくられたものがあります。裏地の有無によってもデザインや耐久性などに違いが出ますので、用途や好みに合わせてお選びください。以下にその一部を取り上げます。

続いては巾着袋の選び方について、サイズの視点から見ていきます。巾着袋のサイズは多種多様ですが、サイズ選びのポイントは袋上部に余裕のできるサイズのものを選ぶこと。巾着袋は上部を紐で絞る仕様になっているため、絞ったときに上部が中心に寄るよう生地を余らせる必要があるからです。

続いては巾着袋の選び方について、サイズの視点から見ていきます。巾着袋のサイズは多種多様ですが、サイズ選びのポイントは袋上部に余裕のできるサイズのものを選ぶこと。巾着袋は上部を紐で絞る仕様になっているため、絞ったときに上部が中心に寄るよう生地を余らせる必要があるからです。

本稿では巾着袋の選び方について、素材とサイズの観点からご紹介いたしました。巾着袋を使えば、複数のものをまとめ入れて簡単に詰め合わせギフトをつくることもできます。ぜひお好みの巾着袋で、日々のギフトをお楽しみください。

本稿では巾着袋の選び方について、素材とサイズの観点からご紹介いたしました。巾着袋を使えば、複数のものをまとめ入れて簡単に詰め合わせギフトをつくることもできます。ぜひお好みの巾着袋で、日々のギフトをお楽しみください。

OPPテープとはOPPフィルムに粘着剤を塗布して作られたテープのことです。クラフトテープや布テープと共に段ボールを使った梱包の際には欠かせない、いわゆるガムテープの一種です。耐久性・耐水性・透明度に優れコスパも良く、梱包用テープの中では世界的に最も普及しています。幅や厚み、粘着剤の種類などそれぞれ特徴があるので、用途にあったものを選びましょう。

OPPテープとはOPPフィルムに粘着剤を塗布して作られたテープのことです。クラフトテープや布テープと共に段ボールを使った梱包の際には欠かせない、いわゆるガムテープの一種です。耐久性・耐水性・透明度に優れコスパも良く、梱包用テープの中では世界的に最も普及しています。幅や厚み、粘着剤の種類などそれぞれ特徴があるので、用途にあったものを選びましょう。

OPPテープには軽・中梱包用、中・重梱包用、重梱包用などの種類があり、荷物の重量に合わせて適切なものを選ぶ事が重要です。例えば軽・中梱包用OPPテープを重い引越しダンボールに使うと底が抜けてしまう可能性がありますし、割高な重梱包用OPPテープを軽い小包や封筒に使うのはもったいない気がします。

また、色分け管理に便利なカラータイプ、ラッピングに適した模様やメッセージが印刷されたタイプなども販売されており、意外と色々なデザインがあるのでお気に入りを探してみるのも楽しいかもしれません。

【軽・中梱包用】

軽い小包の梱包にはこのタイプ。OPPテープのなかでも特に薄いタイプで、厚さは0.042~0.055mm。5kgぐらいまでの軽い荷物に使え、封筒や小さな荷物の保管にも。重量物の梱包には不向きです。

【中・重梱包用】

普段使いのOPPテープにはこのタイプがおすすめ。厚さは0.065mm、梱包重量の目安は15kgと、引っ越しのダンボールの梱包や宅配便にもよく使われています。値段も手ごろで大体の梱包に使えるのでコスパも良いです。なお中・重梱包用ではなく、中梱包用と表記されることもあります。

【重梱包用】

梱包重量の目安は20kgまでとなっているので、特に重いアイテムの梱包に適しています。価格は高いものの0.090mmとしっかりとした厚みがあり丈夫に作られているプロ仕様です。輸出入の際は、温度変化や荷扱いも考慮しこのタイプを使うと安心です。

OPPテープには軽・中梱包用、中・重梱包用、重梱包用などの種類があり、荷物の重量に合わせて適切なものを選ぶ事が重要です。例えば軽・中梱包用OPPテープを重い引越しダンボールに使うと底が抜けてしまう可能性がありますし、割高な重梱包用OPPテープを軽い小包や封筒に使うのはもったいない気がします。

また、色分け管理に便利なカラータイプ、ラッピングに適した模様やメッセージが印刷されたタイプなども販売されており、意外と色々なデザインがあるのでお気に入りを探してみるのも楽しいかもしれません。

【軽・中梱包用】

軽い小包の梱包にはこのタイプ。OPPテープのなかでも特に薄いタイプで、厚さは0.042~0.055mm。5kgぐらいまでの軽い荷物に使え、封筒や小さな荷物の保管にも。重量物の梱包には不向きです。

【中・重梱包用】

普段使いのOPPテープにはこのタイプがおすすめ。厚さは0.065mm、梱包重量の目安は15kgと、引っ越しのダンボールの梱包や宅配便にもよく使われています。値段も手ごろで大体の梱包に使えるのでコスパも良いです。なお中・重梱包用ではなく、中梱包用と表記されることもあります。

【重梱包用】

梱包重量の目安は20kgまでとなっているので、特に重いアイテムの梱包に適しています。価格は高いものの0.090mmとしっかりとした厚みがあり丈夫に作られているプロ仕様です。輸出入の際は、温度変化や荷扱いも考慮しこのタイプを使うと安心です。

OPPテープの幅は48mm・50mmが主流ですが、さらに幅の広い60mm・75mmや細め幅の38mmなどもあります。

ダンボールが厚かったり、内容物が重かったりする場合などはフタが開きやすいので、しっかりと貼り付けられる幅広なテープを選択しましょう。逆に薄手のダンボールで内容物も軽い場合は、狭い幅のテープを使えばコスト減になります。

さらにセロテープ感覚で使える15mm・18mm幅もあります。セロテープより安価ですがプラスチックに付きにくい等、セロテープとは異なった性質もありますので用途により使い分けましょう。

OPPテープの幅は48mm・50mmが主流ですが、さらに幅の広い60mm・75mmや細め幅の38mmなどもあります。

ダンボールが厚かったり、内容物が重かったりする場合などはフタが開きやすいので、しっかりと貼り付けられる幅広なテープを選択しましょう。逆に薄手のダンボールで内容物も軽い場合は、狭い幅のテープを使えばコスト減になります。

さらにセロテープ感覚で使える15mm・18mm幅もあります。セロテープより安価ですがプラスチックに付きにくい等、セロテープとは異なった性質もありますので用途により使い分けましょう。

今回はOPPテープについて解説しました。フリマアプリなど個人通販の増加や、おうち時間が増えて通販ニーズが高まっている事などを背景に、OPPテープの需要は右肩上がりです。一般的なOPPテープは手で切りにくく、専用のテープカッターが必要となっているため、配送時のちょっとした衝撃で破けてしまい中の荷物がこぼれる、なんて心配もありません。

また近年では手で簡単に切れるカッターが不要な新タイプも登場しました。それぞれの特性を生かし便利に使用していきましょう。

今回はOPPテープについて解説しました。フリマアプリなど個人通販の増加や、おうち時間が増えて通販ニーズが高まっている事などを背景に、OPPテープの需要は右肩上がりです。一般的なOPPテープは手で切りにくく、専用のテープカッターが必要となっているため、配送時のちょっとした衝撃で破けてしまい中の荷物がこぼれる、なんて心配もありません。

また近年では手で簡単に切れるカッターが不要な新タイプも登場しました。それぞれの特性を生かし便利に使用していきましょう。

タレビンは醤油やソースなどの液体調味料を入れる商品です。醤油が入っている魚の形の容器を見たことがある方も多いのではないでしょうか。容量や形など様々な種類があり駅弁などのお弁当に添えるのに最適に作られています。中に入れる調味料や、お弁当の形状、内容により容器の選び方が重要になってきますので、ここではどういった点を押さえて容器を選べばいいのか、そのチェックポイントを紹介します。

タレビンは醤油やソースなどの液体調味料を入れる商品です。醤油が入っている魚の形の容器を見たことがある方も多いのではないでしょうか。容量や形など様々な種類があり駅弁などのお弁当に添えるのに最適に作られています。中に入れる調味料や、お弁当の形状、内容により容器の選び方が重要になってきますので、ここではどういった点を押さえて容器を選べばいいのか、そのチェックポイントを紹介します。

こちらの商品は様々な容量の商品があり、中身や使用用途に合わせて選択するのが重要です。シモジマオンラインショップでは3.5mlという小さな物から360mlという大きな物まで様々な容量がラインナップされています。定番の醤油やソースには少ない容量の物を選んでいただくとお弁当の中身が圧迫されるのを避けることが出来ます。また麺つゆやドレッシングなど容量が多いほうが嬉しいときには容量の大きい商品を選んでいただくととても便利です。この様に中身や用途に応じて適した容量の商品を選ぶ事がとても重要です。

【3.5ml~8ml】

お弁当などでよく見る定番の容量です。こちらは醤油やソースなど容量が少なくてすむ液体調味料を入れて使うのに適しています。

【15ml~48ml】

このサイズは天つゆやウナギのタレを入れるのにおススメです。またドレッシングなどとろみのある液体調味料を入れて使うのにも便利です。

こちらの商品は様々な容量の商品があり、中身や使用用途に合わせて選択するのが重要です。シモジマオンラインショップでは3.5mlという小さな物から360mlという大きな物まで様々な容量がラインナップされています。定番の醤油やソースには少ない容量の物を選んでいただくとお弁当の中身が圧迫されるのを避けることが出来ます。また麺つゆやドレッシングなど容量が多いほうが嬉しいときには容量の大きい商品を選んでいただくととても便利です。この様に中身や用途に応じて適した容量の商品を選ぶ事がとても重要です。

【3.5ml~8ml】

お弁当などでよく見る定番の容量です。こちらは醤油やソースなど容量が少なくてすむ液体調味料を入れて使うのに適しています。

【15ml~48ml】

このサイズは天つゆやウナギのタレを入れるのにおススメです。またドレッシングなどとろみのある液体調味料を入れて使うのにも便利です。

タレビンは様々なシーンで使用することが出来る為、その用途によって最適な物を選ぶのも重要なポイントです。四角い形の物は安定してテーブルなどに置けるため、大人数で使いたい場合や、アウトドアシーンなどでタレや麺つゆ、スープを入れて使用したりするのにとても便利です。円筒状の物は少量をピンポイントで使用することが出来る為、お弁当やお刺身に使う醤油などを入れておくのにとても重宝します。このように様々なシーンでどのような液体調味料を入れるのか、また何に付属させるのかなど用途によって無駄のない最適な物を選ぶことが重要です。

【お弁当に使用】

醤油やソースなど少量で足りる液体調味料を入れるので、おかずを圧迫しないために小さな容器がおススメです。形は四角や円筒型が定番ですが、2つ以上を一緒に入れる場合や、お弁当を少し華やかにするために魚型を使っていただくのもおススメです。

【タレを入れて使用】

粘度のあるタレや、天つゆなど比較的量のあるタレをお弁当などに付属させる場合には中型や大型の四角い形の物がおススメです。一度に使い切れずテーブルに置いておく際にも安定するので転倒防止にも役立ち、とても便利です。

【大容量で使用】

スープや麺つゆなど一度に多くの量を使いたい場合や、大人数で使いたいシーンやキャンプなどアウトドアシーンで使いたい場合には大容量の四角い形がおススメです。

一度に多くの量を出して使うことが出来ますし、四角い形なのでテーブルに安定して置いておけたり、デッドスペースが出来づらい形なので持ち運びにも便利です。

タレビンは様々なシーンで使用することが出来る為、その用途によって最適な物を選ぶのも重要なポイントです。四角い形の物は安定してテーブルなどに置けるため、大人数で使いたい場合や、アウトドアシーンなどでタレや麺つゆ、スープを入れて使用したりするのにとても便利です。円筒状の物は少量をピンポイントで使用することが出来る為、お弁当やお刺身に使う醤油などを入れておくのにとても重宝します。このように様々なシーンでどのような液体調味料を入れるのか、また何に付属させるのかなど用途によって無駄のない最適な物を選ぶことが重要です。

【お弁当に使用】

醤油やソースなど少量で足りる液体調味料を入れるので、おかずを圧迫しないために小さな容器がおススメです。形は四角や円筒型が定番ですが、2つ以上を一緒に入れる場合や、お弁当を少し華やかにするために魚型を使っていただくのもおススメです。

【タレを入れて使用】

粘度のあるタレや、天つゆなど比較的量のあるタレをお弁当などに付属させる場合には中型や大型の四角い形の物がおススメです。一度に使い切れずテーブルに置いておく際にも安定するので転倒防止にも役立ち、とても便利です。

【大容量で使用】

スープや麺つゆなど一度に多くの量を使いたい場合や、大人数で使いたいシーンやキャンプなどアウトドアシーンで使いたい場合には大容量の四角い形がおススメです。

一度に多くの量を出して使うことが出来ますし、四角い形なのでテーブルに安定して置いておけたり、デッドスペースが出来づらい形なので持ち運びにも便利です。

タレビンには様々な容量や形があります。醤油やソースなど中身や使用用途に合わせて容量を決めたり、複数使用する場合、中身の違いが分かるよう異なる形状の物を使用し使い分けることもおすすめです。

タレや天つゆなど一度に多い量を使用したい時には四角い形状の物を選択したり、また安定して置きたい時やアウトドアなど大人数で使用する場合など用途によっての選び方もあります。シモジマオンラインショップには様々なシーンに適した商品がありますので、容器の特長を生かして最適な物を選ぶことが出来ます。

タレビンには様々な容量や形があります。醤油やソースなど中身や使用用途に合わせて容量を決めたり、複数使用する場合、中身の違いが分かるよう異なる形状の物を使用し使い分けることもおすすめです。

タレや天つゆなど一度に多い量を使用したい時には四角い形状の物を選択したり、また安定して置きたい時やアウトドアなど大人数で使用する場合など用途によっての選び方もあります。シモジマオンラインショップには様々なシーンに適した商品がありますので、容器の特長を生かして最適な物を選ぶことが出来ます。

養生テープとは剥離性に優れた粘着テープの一種で、引越しやDIY、日常のちょっとした作業で大活躍してくれます。しかし、いざ購入しようとすると、カラー展開やサイズ展開が多くてどれを選べばいいのか迷ってしまうことはありませんか?この記事では、養生テープの種類や選び方、ガムテープやマスキングテープとの違いについて詳しく解説します。さらに、日常生活での活用法、使用時の注意点などもご紹介します。用途に応じた最適なテープを選ぶことで、作業効率を格段にアップさせましょう。

養生テープとは剥離性に優れた粘着テープの一種で、引越しやDIY、日常のちょっとした作業で大活躍してくれます。しかし、いざ購入しようとすると、カラー展開やサイズ展開が多くてどれを選べばいいのか迷ってしまうことはありませんか?この記事では、養生テープの種類や選び方、ガムテープやマスキングテープとの違いについて詳しく解説します。さらに、日常生活での活用法、使用時の注意点などもご紹介します。用途に応じた最適なテープを選ぶことで、作業効率を格段にアップさせましょう。

手で容易にカットすることができる、便利な養生テープ。広く業務用として引越しや搬入作業などでよく使われるテープです。ガムテープなどといった粘着力が比較的強いものに比べて、養生テープは

手で容易にカットすることができる、便利な養生テープ。広く業務用として引越しや搬入作業などでよく使われるテープです。ガムテープなどといった粘着力が比較的強いものに比べて、養生テープは

引っ越し作業時や資材の固定、建築現場で大活躍する養生テープですが、種類が多くて選び方に迷ってしまうのではないでしょうか。ここでは養生テープのおすすめの選び方をご紹介します。まず、「床養生用」や「塗装養生用」など

引っ越し作業時や資材の固定、建築現場で大活躍する養生テープですが、種類が多くて選び方に迷ってしまうのではないでしょうか。ここでは養生テープのおすすめの選び方をご紹介します。まず、「床養生用」や「塗装養生用」など 養生テープには、定番色のグリーンやホワイト・半透明のほかに、ピンクやブルー、レッドといった様々なカラー展開があります。使用用途によっては、

養生テープには、定番色のグリーンやホワイト・半透明のほかに、ピンクやブルー、レッドといった様々なカラー展開があります。使用用途によっては、 養生テープは最も狭い幅のもので25mmサイズのものから、広いものでは100mm幅のサイズのものまで用意されています。

1番狭いサイズのテープ幅は工業製品の一部分を覆うことで、

養生テープは最も狭い幅のもので25mmサイズのものから、広いものでは100mm幅のサイズのものまで用意されています。

1番狭いサイズのテープ幅は工業製品の一部分を覆うことで、

ここまで「養生テープ」についてご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。ご家庭でのDIYや引越しや屋外での作業・修繕、商品梱包など、様々な用途にお使いいただける商品です。シモジマではお客様のご要望に合わせた養生テープを多数ご用意しております。こちらの記事が、養生テープを選ぶ際の参考になれば幸いです。

ここまで「養生テープ」についてご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。ご家庭でのDIYや引越しや屋外での作業・修繕、商品梱包など、様々な用途にお使いいただける商品です。シモジマではお客様のご要望に合わせた養生テープを多数ご用意しております。こちらの記事が、養生テープを選ぶ際の参考になれば幸いです。

居酒屋やレストランの厨房やキッチン、食品加工工場などで欠かせないコックシューズ。厨房靴などとも呼ばれ、長時間立って調理をしても疲れにくい工夫や、油や水に強かったり滑らない加工が施してあったりします。機能性が良いだけではなく形のバリエーションや色の展開も豊富なので、制服や働き方、ご自身の身体に合ったコックシューズを見つけることができると思います。

居酒屋やレストランの厨房やキッチン、食品加工工場などで欠かせないコックシューズ。厨房靴などとも呼ばれ、長時間立って調理をしても疲れにくい工夫や、油や水に強かったり滑らない加工が施してあったりします。機能性が良いだけではなく形のバリエーションや色の展開も豊富なので、制服や働き方、ご自身の身体に合ったコックシューズを見つけることができると思います。

コックシューズの色選びのポイントと形状についてご紹介しました。飲食店の厨房や食品加工工場などで活躍するコックシューズ。機能性が高く水や油、熱に強いだけではなく疲れにくいものも揃っています。色や形状、機能まで、あらゆるバリエーションがあるので、着脱のしやすさや見た目のスタイリッシュさなど重視するポイントを絞って選ぶのがおすすめです。

コックシューズの色選びのポイントと形状についてご紹介しました。飲食店の厨房や食品加工工場などで活躍するコックシューズ。機能性が高く水や油、熱に強いだけではなく疲れにくいものも揃っています。色や形状、機能まで、あらゆるバリエーションがあるので、着脱のしやすさや見た目のスタイリッシュさなど重視するポイントを絞って選ぶのがおすすめです。

「水をあげなくて良い植物」として人気のフェイクグリーン。モンステラやパキラ、ユーカリなどその種類は様々です。お部屋の雰囲気を簡単にがらっと変えることのできるアイテムとして、植物同様にご家庭・店舗のインテリアデザインや各種イベントでの装飾などに使用されています。本稿ではそんなフェイクグリーンについて、飾り方と用途の観点からご紹介いたします。

「水をあげなくて良い植物」として人気のフェイクグリーン。モンステラやパキラ、ユーカリなどその種類は様々です。お部屋の雰囲気を簡単にがらっと変えることのできるアイテムとして、植物同様にご家庭・店舗のインテリアデザインや各種イベントでの装飾などに使用されています。本稿ではそんなフェイクグリーンについて、飾り方と用途の観点からご紹介いたします。

まずはフェイクグリーンについて、飾り方の視点から見て参ります。フェイクグリーンにも、実際の植物と同じように種類があり、植物の形状によって適した飾り方は異なります。以下でその一部を取り上げます。

まずはフェイクグリーンについて、飾り方の視点から見て参ります。フェイクグリーンにも、実際の植物と同じように種類があり、植物の形状によって適した飾り方は異なります。以下でその一部を取り上げます。

続いてはフェイクグリーンについて、用途の視点から見て参ります。フェイクグリーンは水をあげる必要がないうえ、本物の植物よりも耐久性があるため、その活用にはより多くの選択肢があります。

続いてはフェイクグリーンについて、用途の視点から見て参ります。フェイクグリーンは水をあげる必要がないうえ、本物の植物よりも耐久性があるため、その活用にはより多くの選択肢があります。

本稿ではフェイクグリーンについて、飾り方と用途の観点からご紹介いたしました。フェイクグリーンを使用することで屋内でもお手軽に自然を感じることができます。フェイクグリーンを上手に活用して、お好みの癒しの空間をつくってみてはいかがでしょうか。

本稿ではフェイクグリーンについて、飾り方と用途の観点からご紹介いたしました。フェイクグリーンを使用することで屋内でもお手軽に自然を感じることができます。フェイクグリーンを上手に活用して、お好みの癒しの空間をつくってみてはいかがでしょうか。

その美しさや性質から世界中で高く評価されている和紙。日本古来より、書画や美術作品、建築などの場面で広く使用されてきました。本稿ではそんな和紙について、種類と柄の観点からご紹介いたします。

その美しさや性質から世界中で高く評価されている和紙。日本古来より、書画や美術作品、建築などの場面で広く使用されてきました。本稿ではそんな和紙について、種類と柄の観点からご紹介いたします。

まずは和紙について、種類の視点から見て参ります。和紙は全国各地で生産されており、その種類は様々です。産地や使われる材料、漉き方などによって、それぞれに名前が付けられます。その種類は何万にも及ぶのだとか。以下で一部を取り上げます。

まずは和紙について、種類の視点から見て参ります。和紙は全国各地で生産されており、その種類は様々です。産地や使われる材料、漉き方などによって、それぞれに名前が付けられます。その種類は何万にも及ぶのだとか。以下で一部を取り上げます。

続いては和紙の種類と選び方について、柄の視点から見ていきます。和紙の中には伝統的な柄の入ったものもあり、それぞれが意味を持っています。以下はその一部です。

続いては和紙の種類と選び方について、柄の視点から見ていきます。和紙の中には伝統的な柄の入ったものもあり、それぞれが意味を持っています。以下はその一部です。

本稿では和紙について、種類と柄の観点からご紹介いたしました。和紙はその美しさや耐久性・通気性・柔軟性などの特性と、自然素材の風味や独特の質感から、日本古来より愛されている資材です。ぜひこの機会に、生活の中の和紙に着目してみてください。

本稿では和紙について、種類と柄の観点からご紹介いたしました。和紙はその美しさや耐久性・通気性・柔軟性などの特性と、自然素材の風味や独特の質感から、日本古来より愛されている資材です。ぜひこの機会に、生活の中の和紙に着目してみてください。

確定申告や会社内での清算等で身近に感じている方もいらっしゃるかもしれませんが、ここでは領収書の基本となる、タイプやサイズなどそれぞれの特長を色々な角度から解説して行きたいと思います。正しい領収書選びのお役に立てれば幸いです。

確定申告や会社内での清算等で身近に感じている方もいらっしゃるかもしれませんが、ここでは領収書の基本となる、タイプやサイズなどそれぞれの特長を色々な角度から解説して行きたいと思います。正しい領収書選びのお役に立てれば幸いです。

領収書には主に三つのタイプがあります。「単票タイプ」「バックカーボンタイプ」「ノーカーボンタイプ」です。使いやすかったり、コストパフォーマンスが良かったり、複写が残って安心だったり、それぞれにメリットがあります。特に「単票タイプ」と他のタイプでは大きな違いがありますので正しくお選びください。下記ではそれぞれの特長を説明していきます。

領収書には主に三つのタイプがあります。「単票タイプ」「バックカーボンタイプ」「ノーカーボンタイプ」です。使いやすかったり、コストパフォーマンスが良かったり、複写が残って安心だったり、それぞれにメリットがあります。特に「単票タイプ」と他のタイプでは大きな違いがありますので正しくお選びください。下記ではそれぞれの特長を説明していきます。

サイズが違うからと言って「法的に領収書として認められない」という事はなく、必要な内容がしっかり記入されていれば全く問題ありません。あえてオススメをするならば、領収書は後から郵送で送ることも考えられるため、その際の郵送料を考慮して定形封筒に入るサイズを選んでみてはいかがでしょうか?少しの工夫でもしかしたら後々の節約に繋がるかもしれません。

下記で主なサイズ例と特長を説明します。

【84mm×175mm】

定形郵便対応で最大の長形3号(120mm×235mm)に折らずに入れられて、発送する場合の送料を安く抑えることが出来ます。

【125mm×210mm】

長形3号(120mm×235mm)のサイズを超えるため折らずにそのままでは入りません。二つ折りが可能でしたら、こちらでも対応できます。

サイズが違うからと言って「法的に領収書として認められない」という事はなく、必要な内容がしっかり記入されていれば全く問題ありません。あえてオススメをするならば、領収書は後から郵送で送ることも考えられるため、その際の郵送料を考慮して定形封筒に入るサイズを選んでみてはいかがでしょうか?少しの工夫でもしかしたら後々の節約に繋がるかもしれません。

下記で主なサイズ例と特長を説明します。

【84mm×175mm】

定形郵便対応で最大の長形3号(120mm×235mm)に折らずに入れられて、発送する場合の送料を安く抑えることが出来ます。

【125mm×210mm】

長形3号(120mm×235mm)のサイズを超えるため折らずにそのままでは入りません。二つ折りが可能でしたら、こちらでも対応できます。

今回は「領収書」についてそれぞれの特長を解説しました。領収書を発行するのも発行してもらうのも、あまり縁の無いと言う方も多くいらっしゃると思いますが、発行される方が「領収書」の購入を考えた際にこの解説を思い出して頂けたら嬉しい限りです。どうぞ頭の片隅に置いて、正しくて使いやすい領収書選びにご活用ください。

今回は「領収書」についてそれぞれの特長を解説しました。領収書を発行するのも発行してもらうのも、あまり縁の無いと言う方も多くいらっしゃると思いますが、発行される方が「領収書」の購入を考えた際にこの解説を思い出して頂けたら嬉しい限りです。どうぞ頭の片隅に置いて、正しくて使いやすい領収書選びにご活用ください。

生花や植物を模して造られた造花は、アーティフィシャルフラワーとも呼ばれていて、装飾やディスプレイなどを中心に幅広く使用されています。近年は本物そっくりの造花も増えてきており、生花と比較してリーズナブルなことや、長い期間お花を楽しめることから非常に人気が高いです。また、季節にとらわれずに製造・販売ができるのもポイントです。造花の使用用途と選び方についてご紹介します。

生花や植物を模して造られた造花は、アーティフィシャルフラワーとも呼ばれていて、装飾やディスプレイなどを中心に幅広く使用されています。近年は本物そっくりの造花も増えてきており、生花と比較してリーズナブルなことや、長い期間お花を楽しめることから非常に人気が高いです。また、季節にとらわれずに製造・販売ができるのもポイントです。造花の使用用途と選び方についてご紹介します。

扱いやすく手入れも簡単な造花は様々な用途で使用されます。以下、造花の用途について代表的なものをいくつかご紹介します。

扱いやすく手入れも簡単な造花は様々な用途で使用されます。以下、造花の用途について代表的なものをいくつかご紹介します。

造花の用途と選び方についてご紹介しました。造花は種類も豊富で、本物のお花と同じように、もしくはそれ以上にアレンジの幅も広がります。水やりなどの手入れが不要なので扱いが簡単で、枯れる心配も無いのでより手軽にディスプレイやインテリアに彩りを加えることができます。こちらの記事が、造花を選ぶ際のヒントになれば幸いです。

造花の用途と選び方についてご紹介しました。造花は種類も豊富で、本物のお花と同じように、もしくはそれ以上にアレンジの幅も広がります。水やりなどの手入れが不要なので扱いが簡単で、枯れる心配も無いのでより手軽にディスプレイやインテリアに彩りを加えることができます。こちらの記事が、造花を選ぶ際のヒントになれば幸いです。

お花をより長く楽しむ方法として親しまれるドライフラワー。乾燥させることによって花の形状や色調が変化して独特の風合いを持つため、インテリアやデコレーションにも人気があります。本稿ではそんなドライフラワーについて、種類と用途の観点からご紹介いたします。

お花をより長く楽しむ方法として親しまれるドライフラワー。乾燥させることによって花の形状や色調が変化して独特の風合いを持つため、インテリアやデコレーションにも人気があります。本稿ではそんなドライフラワーについて、種類と用途の観点からご紹介いたします。

まずはドライフラワーの種類についてご紹介します。ドライフラワーは、材料にした植物によって種類を分けることができます。「ドライフラワーといえばお花」というイメージが強いように思いますが、お花をつけない植物のドライフラワーもございます。

まずはドライフラワーの種類についてご紹介します。ドライフラワーは、材料にした植物によって種類を分けることができます。「ドライフラワーといえばお花」というイメージが強いように思いますが、お花をつけない植物のドライフラワーもございます。

続いては、ドライフラワーの用途をご紹介します。生花と同様の用途が多いですが、ドライフラワーならではの雰囲気を楽しむことができます。

続いては、ドライフラワーの用途をご紹介します。生花と同様の用途が多いですが、ドライフラワーならではの雰囲気を楽しむことができます。

乾燥した花は、段ボールなどに入れておき、日の当たらない、乾燥した場所に保管すれば、そのままの状態で保存できます。出来れば、乾燥剤、防虫剤なども入れておくとなおいいでしょう。ドライフラワーが苦手なのが、直射日光と湿気です。

乾燥した花は、段ボールなどに入れておき、日の当たらない、乾燥した場所に保管すれば、そのままの状態で保存できます。出来れば、乾燥剤、防虫剤なども入れておくとなおいいでしょう。ドライフラワーが苦手なのが、直射日光と湿気です。

本稿ではドライフラワーについて、種類と用途の観点からご紹介いたしました。植物をあえて乾燥させ、より長く楽しむドライフラワー。使い方は生花とよく似ていますが、特有の風合いがまた違った印象を与えてくれます。ご自身で生花をドライフラワーにしてみても良いかもしれません。ドライフラワーを上手に活用して、日々の生活に彩りを添えてみてはいかがでしょうか。

本稿ではドライフラワーについて、種類と用途の観点からご紹介いたしました。植物をあえて乾燥させ、より長く楽しむドライフラワー。使い方は生花とよく似ていますが、特有の風合いがまた違った印象を与えてくれます。ご自身で生花をドライフラワーにしてみても良いかもしれません。ドライフラワーを上手に活用して、日々の生活に彩りを添えてみてはいかがでしょうか。

両面テープはひとりでも貼りやすく、貼ってからすぐに固定されるため、作業効率を上げる道具として活躍します。「接着させたいが、テープを上から貼るだけでは不十分だ」と思った時に有用な両面テープ。こちらの記事では、「そもそも両面テープとは何なのか」「どういった視点で着目すれば、うまい具合に両面テープを活用できるか」といった素朴な疑問に軽く焦点を当ててご紹介します。

両面テープはひとりでも貼りやすく、貼ってからすぐに固定されるため、作業効率を上げる道具として活躍します。「接着させたいが、テープを上から貼るだけでは不十分だ」と思った時に有用な両面テープ。こちらの記事では、「そもそも両面テープとは何なのか」「どういった視点で着目すれば、うまい具合に両面テープを活用できるか」といった素朴な疑問に軽く焦点を当ててご紹介します。

単に両面に粘着性のあるテープというだけではありません。例えば、一度貼ってから剥がし、もう一度貼りなおせてしまう再剥離に優れているもの。水回りでも使用できる耐水性があるものや、コンロなどの高い熱であっても耐えられるものなら、台所でも快適に使えます。このように、用途に合った両面テープを知って導入することで、「粘着性が足りずに、接着するものの重みに耐えられず剥がれてしまった」「他の場所では問題なく使えていたのに、ここではすぐに剥がれてしまう」といったような悩みもなくなるわけです。シーンに適した両面テープを見つけ、しっかりと貼り付けましょう。

単に両面に粘着性のあるテープというだけではありません。例えば、一度貼ってから剥がし、もう一度貼りなおせてしまう再剥離に優れているもの。水回りでも使用できる耐水性があるものや、コンロなどの高い熱であっても耐えられるものなら、台所でも快適に使えます。このように、用途に合った両面テープを知って導入することで、「粘着性が足りずに、接着するものの重みに耐えられず剥がれてしまった」「他の場所では問題なく使えていたのに、ここではすぐに剥がれてしまう」といったような悩みもなくなるわけです。シーンに適した両面テープを見つけ、しっかりと貼り付けましょう。

両面テープには幅にも種類があります。細かい作業の場合細いテープでないと、進行に手間取ることでしょう。貼る面積が大きかったとしても、適切な幅でなければ、細い両面テープを何度も連ねて貼ることになってしまう可能性も大いにあります。逆に大は小を兼ねると太いテープを切るとしても、結局億劫になってしまうこともあります。前もって接着させる対象のものの幅を調べておき、ちょうどよい幅のテープを選ぶことで作業自体も捗るはずです。シーンによっては程よい幅の両面テープを何回かに分けて接着させていくことで、コストやパフォーマンス面で良くなる場合もあるかと思います。

両面テープには幅にも種類があります。細かい作業の場合細いテープでないと、進行に手間取ることでしょう。貼る面積が大きかったとしても、適切な幅でなければ、細い両面テープを何度も連ねて貼ることになってしまう可能性も大いにあります。逆に大は小を兼ねると太いテープを切るとしても、結局億劫になってしまうこともあります。前もって接着させる対象のものの幅を調べておき、ちょうどよい幅のテープを選ぶことで作業自体も捗るはずです。シーンによっては程よい幅の両面テープを何回かに分けて接着させていくことで、コストやパフォーマンス面で良くなる場合もあるかと思います。

両面テープの使用例のひとつとして、ポスターなど接着した痕跡を表面上に残さないようにできるということは、とても大きな魅力です。また、接着剤のように液だれしたり固まったりすることなく、紙と木のように材質の異なる物を即座に接着するという面でも優れています。通常のテープ同様に様々なニーズに応えつつ、両面に粘着性を持つテープは幅広く活用されているアイテムだと思います。自分の目的に沿って更に知れば、きっとそれに見合う両面テープを手に入れることができるはずです。

両面テープの使用例のひとつとして、ポスターなど接着した痕跡を表面上に残さないようにできるということは、とても大きな魅力です。また、接着剤のように液だれしたり固まったりすることなく、紙と木のように材質の異なる物を即座に接着するという面でも優れています。通常のテープ同様に様々なニーズに応えつつ、両面に粘着性を持つテープは幅広く活用されているアイテムだと思います。自分の目的に沿って更に知れば、きっとそれに見合う両面テープを手に入れることができるはずです。

日々のさまざまなシーンで使われる輪ゴム。日々のご家庭でのご利用のほか、職場での業務用としても幅広く活躍してくれます。一般的な輪ゴムにはじまり、ゴムの太さや輪の径についても様々な種類を取り揃えているほか、入数(個数)もご家庭用の少量サイズから袋詰めされた業務用途向けの大容量サイズまでと多彩。お客様の目的に応じてお選びください!

日々のさまざまなシーンで使われる輪ゴム。日々のご家庭でのご利用のほか、職場での業務用としても幅広く活躍してくれます。一般的な輪ゴムにはじまり、ゴムの太さや輪の径についても様々な種類を取り揃えているほか、入数(個数)もご家庭用の少量サイズから袋詰めされた業務用途向けの大容量サイズまでと多彩。お客様の目的に応じてお選びください!

日々の中で使う機会が多い輪ゴムだけに、そのサイズはさまざま。ご家庭でのご使用やご職場での業務用途など、使用目的に応じてお選びください。折径が小さい輪ゴムは細かな物品や部品の取りまとめに最適。折径が大きな輪ゴムは書類の整理や大きな部品をまとめる際などに活躍してくれます。

日々の中で使う機会が多い輪ゴムだけに、そのサイズはさまざま。ご家庭でのご使用やご職場での業務用途など、使用目的に応じてお選びください。折径が小さい輪ゴムは細かな物品や部品の取りまとめに最適。折径が大きな輪ゴムは書類の整理や大きな部品をまとめる際などに活躍してくれます。

輪ゴムとして一般的な半透明オレンジ色の製品だけではなく、ご用途に応じてお選びいただけるよう、色とりどりの商品を取り揃えました。日ごろの物品整理の際に物品を分類しやすくするだけではなく、ラッピングを行なう際のアクセント、ギフトカードの綴じ紐などとしてもおすすめです。

輪ゴムとして一般的な半透明オレンジ色の製品だけではなく、ご用途に応じてお選びいただけるよう、色とりどりの商品を取り揃えました。日ごろの物品整理の際に物品を分類しやすくするだけではなく、ラッピングを行なう際のアクセント、ギフトカードの綴じ紐などとしてもおすすめです。

輪ゴムの入数(個数)はさまざまな種類が用意されています。ご家庭でご利用いただきやすい約1000本入りのパックや、業務用にぴったりな3400本ほどの大容量パックまで種類は多様。10本入りなどの少量パックはゴムの幅などが特殊なサイズのものに多く見られます。お客様の目的、ご用途に応じてお選びください。

輪ゴムの入数(個数)はさまざまな種類が用意されています。ご家庭でご利用いただきやすい約1000本入りのパックや、業務用にぴったりな3400本ほどの大容量パックまで種類は多様。10本入りなどの少量パックはゴムの幅などが特殊なサイズのものに多く見られます。お客様の目的、ご用途に応じてお選びください。

日常生活や日々の業務で欠かせない輪ゴム。ご家庭での品物や工場の部品、オフィスでの書類整理などから贈り物のラッピングのアクセントまで使う機会や用途は多彩。お客様のさまざまなご要望にお応えするために、多数の種類の輪ゴムをご用意しております。カラーや入数もバラエティ豊かに取り揃えておりますので、お客様の目的やご用途に応じてお選びください!

日常生活や日々の業務で欠かせない輪ゴム。ご家庭での品物や工場の部品、オフィスでの書類整理などから贈り物のラッピングのアクセントまで使う機会や用途は多彩。お客様のさまざまなご要望にお応えするために、多数の種類の輪ゴムをご用意しております。カラーや入数もバラエティ豊かに取り揃えておりますので、お客様の目的やご用途に応じてお選びください!

プリザーブドフラワーは、生花を特殊な加工技術で保存・加工したものです。インテリアやお店のディスプレイや特別な日のギフトとして近年定番化しつつあります。生花と異なり、長期間その美しさを保つことができるのが人気の秘密です。花やグリーン、枝ものなど種類が豊富なので、本物のお花のようにコーディネートやアレンジメントを楽しむことができます。プリザーブドフラワーの種類と使いかたについてご紹介します。

プリザーブドフラワーは、生花を特殊な加工技術で保存・加工したものです。インテリアやお店のディスプレイや特別な日のギフトとして近年定番化しつつあります。生花と異なり、長期間その美しさを保つことができるのが人気の秘密です。花やグリーン、枝ものなど種類が豊富なので、本物のお花のようにコーディネートやアレンジメントを楽しむことができます。プリザーブドフラワーの種類と使いかたについてご紹介します。

プリザーブドフラワーには、単に生花の代用としての使用ではなく、その特性を活かして様々な用途に使用することができます。プリザーブドフラワーの使い方についてご説明します。

プリザーブドフラワーには、単に生花の代用としての使用ではなく、その特性を活かして様々な用途に使用することができます。プリザーブドフラワーの使い方についてご説明します。

ローズ: プリザーブドフラワーの中でも最も人気でよく知られた種類です。生花の美しさをそのままに長期間保ち、豊富な色やサイズの選択肢があります。特にバラは特別な意味合いを持ち、ギフトやウェディングデコレーションに頻繁に使用されます。

カーネーション: カーネーションも人気のあるプリザーブドフラワーです。鮮やかな色合いやふっくらとした花弁を保ちながら、長期間美しさを楽しむことができます。カーネーションは母の日やお祝いの贈り物にもよく利用されます。

ローズ: プリザーブドフラワーの中でも最も人気でよく知られた種類です。生花の美しさをそのままに長期間保ち、豊富な色やサイズの選択肢があります。特にバラは特別な意味合いを持ち、ギフトやウェディングデコレーションに頻繁に使用されます。

カーネーション: カーネーションも人気のあるプリザーブドフラワーです。鮮やかな色合いやふっくらとした花弁を保ちながら、長期間美しさを楽しむことができます。カーネーションは母の日やお祝いの贈り物にもよく利用されます。

ユーカリ: ユーカリは葉の形状やグリーンの色合いが美しい植物で、プリザーブドフラワーアレンジメントによく使用されます。その繊細な葉は、アレンジメントにボリュームと自然な風合いを与えます。

パームリーフ: パームリーフは大きな緑の葉で、プリザーブドフラワーアレンジメントにボリュームとエレガントな要素をもたらします。その存在感のある葉は、トロピカルな雰囲気やリゾートスタイルのデザインに適しています。

ポピーの葉: ポピーの葉は、アレンジメントにグリーンのアクセントを加えるために使用されます。その特徴的な形状や豊かな緑色は、アレンジメントに立体感と動きを与えます。

ユーカリ: ユーカリは葉の形状やグリーンの色合いが美しい植物で、プリザーブドフラワーアレンジメントによく使用されます。その繊細な葉は、アレンジメントにボリュームと自然な風合いを与えます。

パームリーフ: パームリーフは大きな緑の葉で、プリザーブドフラワーアレンジメントにボリュームとエレガントな要素をもたらします。その存在感のある葉は、トロピカルな雰囲気やリゾートスタイルのデザインに適しています。

ポピーの葉: ポピーの葉は、アレンジメントにグリーンのアクセントを加えるために使用されます。その特徴的な形状や豊かな緑色は、アレンジメントに立体感と動きを与えます。

ユーカリの枝: ユーカリの枝は、プリザーブドフラワーアレンジメントでよく使用されます。その特徴的な葉の形状や緑色は、アレンジメントに自然な風合いやボリュームを加えます。

ウィローブランチ: ウィローブランチは、優雅な曲線と繊細な枝が特徴的な枝ものです。プリザーブド加工されたウィローブランチは、アレンジメントに優れたテクスチャーや動きをもたらします。

ユーカリの枝: ユーカリの枝は、プリザーブドフラワーアレンジメントでよく使用されます。その特徴的な葉の形状や緑色は、アレンジメントに自然な風合いやボリュームを加えます。

ウィローブランチ: ウィローブランチは、優雅な曲線と繊細な枝が特徴的な枝ものです。プリザーブド加工されたウィローブランチは、アレンジメントに優れたテクスチャーや動きをもたらします。

プリザーブドフラワーの使い方と種類についてご紹介しました。プリザーブドフラワーは生花と同じように華やかに仕上げることが出来る上に、長期間楽しむことができる加工が施されています。扱いが簡単で手軽に使用できるため、お部屋のデコレーションやお店のディスプレイ、ギフトやイベントの装飾など、あらゆる場面で活躍します。本物のお花のようにバリエーションも豊富で、イメージに合わせてアレンジメントをしたり他の素材と組み合わせて使用したりするのもおすすめです。

プリザーブドフラワーの使い方と種類についてご紹介しました。プリザーブドフラワーは生花と同じように華やかに仕上げることが出来る上に、長期間楽しむことができる加工が施されています。扱いが簡単で手軽に使用できるため、お部屋のデコレーションやお店のディスプレイ、ギフトやイベントの装飾など、あらゆる場面で活躍します。本物のお花のようにバリエーションも豊富で、イメージに合わせてアレンジメントをしたり他の素材と組み合わせて使用したりするのもおすすめです。

コロナ禍では感染症防止対策に大活躍したアルコール製剤。なかでもパストリーゼは、高純度アルコール77%という高い濃度であることに加え、食品へ直接使用することもできる優れもの。本稿ではそんなパストリーゼの選び方について、容量と用途の観点からご紹介いたします。

コロナ禍では感染症防止対策に大活躍したアルコール製剤。なかでもパストリーゼは、高純度アルコール77%という高い濃度であることに加え、食品へ直接使用することもできる優れもの。本稿ではそんなパストリーゼの選び方について、容量と用途の観点からご紹介いたします。

続いてはパストリーゼの選び方について用途の視点から見ていきます。パストリーゼは、除菌・抗菌・防カビ・防臭などの様々な効能を持っており、その活用方法も様々です。以下にその一部を取り上げます。

続いてはパストリーゼの選び方について用途の視点から見ていきます。パストリーゼは、除菌・抗菌・防カビ・防臭などの様々な効能を持っており、その活用方法も様々です。以下にその一部を取り上げます。

本稿ではパストリーゼの選び方について、容量と用途の観点からご紹介いたしました。数あるアルコール製剤の中でも高い人気を誇るパストリーゼ。ペット用品の防臭や湿気対策、衛生保持などにも重宝するアイテムです。ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。

本稿ではパストリーゼの選び方について、容量と用途の観点からご紹介いたしました。数あるアルコール製剤の中でも高い人気を誇るパストリーゼ。ペット用品の防臭や湿気対策、衛生保持などにも重宝するアイテムです。ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。

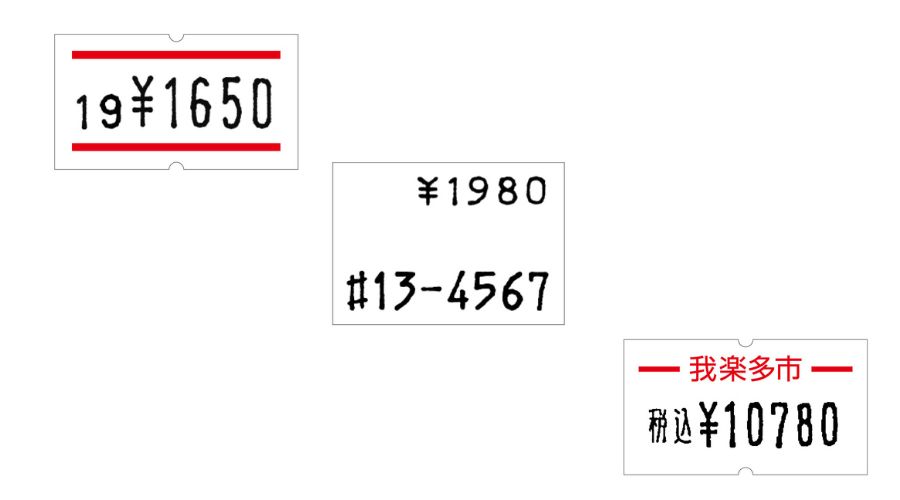

ハンドラベラーとは、商品の値段や製造年月日などお客様が商品を選ぶ際に必要となる情報をラベルに印字するアイテムです。軽くハンドルを握るだけでラベルに印字され、そのまま商品に貼り付けていくことができる便利な道具です。ハンドラベラーは、印字できる段数や桁数が多いもの、軽くて腕が疲れないものなど、使用シーンや用途に合わせて選ぶ必要があります。

ハンドラベラーとは、商品の値段や製造年月日などお客様が商品を選ぶ際に必要となる情報をラベルに印字するアイテムです。軽くハンドルを握るだけでラベルに印字され、そのまま商品に貼り付けていくことができる便利な道具です。ハンドラベラーは、印字できる段数や桁数が多いもの、軽くて腕が疲れないものなど、使用シーンや用途に合わせて選ぶ必要があります。

ラベルシールの種類には、1度貼ったら剥がす必要のない強粘着ものとのりの強度が弱い弱粘着、ラベルをはがすことを前提に貼る再剥離タイプがあります。そのほかにも、冷凍食品などの低温の商品に適したもの、水気の多い厨房に対応可能なものまで多種多様です。1段から3段までと用途に幅のあるハンドラベラー。1段なら「価格」表示として利用でき、2段以上であれば、「本体価格/税込価格」として細分化して表示することが可能となるといった差があります。また、印字できる桁数もハンドラベラー本体ごとに決まっており、使用目的に合わせて最適なものを選びましょう。

【段数】

1~3段までありますが、目的に合った段数のものを使用しましょう。段数によって、使用するラベルシール(消耗品)の高さが決まります。1段でよいのに多段のモノを使用すると、余白部分に余計なコストが掛かることになります。

【桁数】

5桁まで印字できるものから10桁まで印字できるものがあります。安価な商品を取り扱っているのであれば、5桁程度で大丈夫でしょう。高価なものや期限を印字する場合は、ある程度の桁数が必要になります。

【印字の種類】

ハンドラベラーの種類の多くは数字のみならず「円」や「税込」、「g」といった文字を印字できます。「㎏」と表示したい場合に「k」がない、なんてことにならないように注意しましょう。

ラベルシールの種類には、1度貼ったら剥がす必要のない強粘着ものとのりの強度が弱い弱粘着、ラベルをはがすことを前提に貼る再剥離タイプがあります。そのほかにも、冷凍食品などの低温の商品に適したもの、水気の多い厨房に対応可能なものまで多種多様です。1段から3段までと用途に幅のあるハンドラベラー。1段なら「価格」表示として利用でき、2段以上であれば、「本体価格/税込価格」として細分化して表示することが可能となるといった差があります。また、印字できる桁数もハンドラベラー本体ごとに決まっており、使用目的に合わせて最適なものを選びましょう。

【段数】

1~3段までありますが、目的に合った段数のものを使用しましょう。段数によって、使用するラベルシール(消耗品)の高さが決まります。1段でよいのに多段のモノを使用すると、余白部分に余計なコストが掛かることになります。

【桁数】

5桁まで印字できるものから10桁まで印字できるものがあります。安価な商品を取り扱っているのであれば、5桁程度で大丈夫でしょう。高価なものや期限を印字する場合は、ある程度の桁数が必要になります。

【印字の種類】

ハンドラベラーの種類の多くは数字のみならず「円」や「税込」、「g」といった文字を印字できます。「㎏」と表示したい場合に「k」がない、なんてことにならないように注意しましょう。

ハンドラベラーは印字したい文字数や段数に合わせた印字面選びが重要です。また、豊富な機種やバリエーションがあるため、使用目的に合わせたものを選ぶことで、1つの商品に複数枚のラベルシールを貼る必要がなくなり、作業が効率化できます。印字面選びで重要なことは、あらかじめ印字したい内容を確認しておくことです。文字数や段数だけでなく、文字や記号についてもしっかりと確認するようにしましょう。ラベルに印字する情報量によって印字面幅も変わってきます。適切な幅のラベルを選ぶことでお客様の知りたい情報が見やすくなります。

【1段印字タイプ】

ひとつの情報しか印字できません。ほとんどの場合「値段」「賞味(消費)期限」を表示するのに使われます。

【2段印字タイプ】

「消費期限」「製造年月日・日付」「品番・個数」「価格」などの情報を2段にまとめ、見やすく表示することが可能です。組み合わせは印字面の文字種などによって決まります。

【多段印字タイプ】

印字を1段目から最大3段まで表示できるため、幅広く活躍します。品質表示などを含むものを印字したい場合はこちらがおすすめ。ラベルシールを使う頻度が少ない場合も、3段印字があれば事足ります。

ハンドラベラーは印字したい文字数や段数に合わせた印字面選びが重要です。また、豊富な機種やバリエーションがあるため、使用目的に合わせたものを選ぶことで、1つの商品に複数枚のラベルシールを貼る必要がなくなり、作業が効率化できます。印字面選びで重要なことは、あらかじめ印字したい内容を確認しておくことです。文字数や段数だけでなく、文字や記号についてもしっかりと確認するようにしましょう。ラベルに印字する情報量によって印字面幅も変わってきます。適切な幅のラベルを選ぶことでお客様の知りたい情報が見やすくなります。

【1段印字タイプ】

ひとつの情報しか印字できません。ほとんどの場合「値段」「賞味(消費)期限」を表示するのに使われます。

【2段印字タイプ】

「消費期限」「製造年月日・日付」「品番・個数」「価格」などの情報を2段にまとめ、見やすく表示することが可能です。組み合わせは印字面の文字種などによって決まります。

【多段印字タイプ】

印字を1段目から最大3段まで表示できるため、幅広く活躍します。品質表示などを含むものを印字したい場合はこちらがおすすめ。ラベルシールを使う頻度が少ない場合も、3段印字があれば事足ります。

ハンドラベラーには段数が違うものから、その印字の種類、桁数の異なるものまで、さまざまなものがあります。本体が軽い、ハンドルを握った際のバネの強さが弱いなど、手が疲れにくい仕様のものから、使用目的に特化されたものなど作業効率化のため独自の進化を遂げてきました。また作業効率だけでなく、購入された方がしっかりと印字された内容を把握・確認できることが重要です。インクの補充や印面の清掃・摩耗した際の交換などメンテナンスをすることで印字品質もしっかりと維持できます。それぞれの特長を理解し、用途に適したハンドラベラーを選んでみてください。

ハンドラベラーには段数が違うものから、その印字の種類、桁数の異なるものまで、さまざまなものがあります。本体が軽い、ハンドルを握った際のバネの強さが弱いなど、手が疲れにくい仕様のものから、使用目的に特化されたものなど作業効率化のため独自の進化を遂げてきました。また作業効率だけでなく、購入された方がしっかりと印字された内容を把握・確認できることが重要です。インクの補充や印面の清掃・摩耗した際の交換などメンテナンスをすることで印字品質もしっかりと維持できます。それぞれの特長を理解し、用途に適したハンドラベラーを選んでみてください。