リボンの端処理はプロも実践中!素材別・ほつれ防止の基本テク9選

リボンの端がほつれて困っていませんか?リボンは素材によってほつれ方や適した端の処理が違うため、自己流だと仕上がりが汚くなったり、逆に傷めてしまうこともあります。この記事では、ほつれを防ぎつつきれいに仕上げたい人に向けて、化繊リボンに向く熱の処理、綿や麻などに適した接着系の処理、縫い留めや応急テクまで、プロも使う方法を素材別にまとめました。どの処理を選べばいいか迷う場面でも、手順と注意点を押さえれば自分のリボンに合ったやり方が見つかり、見た目と耐久性の両方に納得できるはずです。

この記事は、包装用品・店舗用品の通販 「シモジマオンラインショップ 」が監修しています。

素材別おすすめリボンの端処理方法の早見表

リボンの素材によって、端の処理の正解は変わります。ここではリボンの端の処理方法を探している人が迷わないように、素材別に相性のいい方法を早見表にまとめました。まずは自分のリボンが化繊か天然繊維か(または不明か)をざっくり見分けて、合う端処理を選ぶのが失敗しない近道です。

早見表|素材別のおすすめ端処理

| リボンの素材 |

おすすめの端処理方法 |

仕上がりの特徴 |

注意点 |

| 化繊 |

①熱処理②ヒートカッター③ヒートカット(加熱ばさみ) |

切り口がすっきり固まる |

火力が強いと焦げ・溶けすぎが起きる。 |

| 天然繊維 |

①ほつれ止め液②手芸用・木工用ボンド ③グルーガン |

柔らかさを残しながらほつれを抑えられる |

塗りすぎるとシミや硬化が出やすい。 |

| 素材不明/混紡 |

①三つ折り縫い ②トップコート/透明マニキュア ③テープ応急処置 |

素材を選びにくく安全 |

応急は長期使用に不向き。 |

化繊リボン向けベスト3

化学繊維のリボン(ポリエステル/ナイロン/サテン/グログラン等)は

熱で繊維が溶けて固まるため、端処理は熱を使う方法がもっとも手早く効果的です。いちばん簡単なのは、ライターやろうそくで端を一瞬だけ炙ってほつれを止めるやり方です。道具を用意できるならヒートカッターが便利で、切ると同時にリボンの端処理が完了するので仕上がりも安定します。はさみを温めて切るヒートカットも一般的で、道具が少なくてもきれいに処理できます。どの方法でも

火力や当てる時間が強すぎると黒ずみや溶けすぎの原因になるので、短時間で様子を見ながら進めるのがコツです。

天然繊維リボン向けベスト3

天然繊維リボン(綿/麻/ウール等)は

熱で溶けないため、端の処理は接着系でほつれを固めるのが基本です。ほつれ止め液は少量でも効果が出やすく、初心者でも扱いやすい定番の端処理です。厚手のリボンならグルーガンで端を軽く固めると耐久性が上がりますし、手芸用ボンドや木工用ボンドでも十分にほつれを防げます。ポイントは塗る量で、

つけすぎると濡れたような跡や硬さが残りやすく、少なすぎると効果が弱くなります。目立たない端で適量を確認してから本番に入ると安心です。

素材が不明な時の安全ルート

素材がわからないリボンは、熱処理で傷めるリスクがあるので、まずは素材を選びにくい端処理から試すのが安全です。

確実なのは三つ折り縫いで、ほぼどんなリボンでもきれいに端が収まり、耐久性も高くなります。時間がない場合は透明マニキュアやトップコートで端を軽く固める応急処置も有効です。ただし

素材によっては変色や硬化が起きるので、必ず目立たない部分で試してから処理してください。安全ルートを知っておくと、リボンの端処理で大きな失敗を避けやすくなります。

リボンカテゴリはこちら

なぜ「リボンの端処理」が重要?ユーザーの基本ニーズを理解する

リボンの端処理は、仕上がりの美しさを保つために欠かせない工程です。端の処理をしておくことで、ほつれやほどけを防ぎ、リボン全体の耐久性が上がります。見た目が整うだけでなく、使っている途中で端が崩れにくくなるため、安心して扱えるのも大きなメリットです。ここではリボンの端処理を必要とする理由を、実際の困りごとや使う場面に沿って整理します。

処理せずに放置すると起きること

リボンの端を処理せずにそのまま使うと、

切り口から糸が出てほつれが広がり、全体の印象が一気に乱れてしまいます。特にラッピングや手芸では、端がきれいに整っているかどうかで完成度が変わりやすく、細部のほつれが目立つ原因になります。さらに、端がほどけて長い糸が出てくると、

装飾が外れたり絡まったりして扱いにくくなることもあります。リボンの端処理は見た目のためだけではなく、用途によっては安全面や使いやすさを保つためにも必要な対策です。

よくある使用シーン

リボンは幅広い用途で使われるため、どの場面でも端処理が仕上がりを左右します。

ギフトのラッピングでは、端のほつれがあると清潔感や高級感が落ちやすく、きれいな端処理が見映えを支えます。

手芸や布小物に使う場合は、繰り返し触れたり引っ張られたりするので、端の処理をしておくことで耐久性が大きく変わります。

舞台衣装やヘアアクセなど身につける用途でも、リボンの端処理が弱いと崩れやすくなるため、素材や使い方に合った方法を選ぶことが大切です。

リボンカテゴリはこちら

素材別に見るリボンの端処理方法9選

リボンは素材によってほつれ方や適した端の処理が違うため、同じやり方でも仕上がりや耐久性に差が出ます。ここでは、ポリエステル・ナイロンなど化繊リボンに向く熱処理、綿・麻・ウールといった天然繊維リボンに適した接着系の端処理、さらに素材を選びにくい万能・応急テクまで、代表的な9つの方法を素材別にまとめました。自分のリボンに合った端処理を選べば、ほつれを抑えながらきれいな見た目を長く保てます。

化繊リボン(ポリエステル・ナイロン)におすすめの熱処理

化学繊維のリボンは熱で繊維が溶けて固まる性質があるため、端処理は熱を使う方法がもっとも効果的です。切り口を溶かして膜状に固めることで、ほつれが広がりにくくなり、仕上がりもスッキリ整います。サテンやグログランなど光沢や織り感のあるリボンでも使いやすく、手軽さと見た目の両方を叶えやすいのが特徴です。

① ヒートカット(はさみ加熱)で切り口を固める方法

ヒートカットは、

はさみを温めた状態でリボンを切り、端を同時に溶かして固める端処理です。刃先をライターなどで軽く熱し、リボンを滑らせるようにカットすると、断面がすぐに密閉されてほつれにくくなります。化繊リボンに特に向く方法で、道具が少なくても実践しやすいのがメリットです。注意点は、熱しすぎると焦げや変色が出やすいこと。

短時間で切ることを意識し、切れ味が落ちたら温度を調整しながら進めましょう。

② ライター・ろうそくで炙るやり方とコツ

ライターやろうそくの炎で、切ったリボンの端を一瞬だけ炙って溶かし、固める方法です。切り口に炎を近づけ、端が少し丸く溶けたらすぐ離すのがコツ。細めのサテンやグログランなど、薄手の化繊リボンなら短時間で処理でき、応急にも便利です。ただし火力が強すぎると黒ずみや縮みが出るため、

炎は当てすぎないよう注意し、換気の良い場所で行ってください。

③ ヒートカッターを使う場合の手順

安定した仕上がりを狙うなら、

ヒートカッター(ホットカッター)の使用が安心です。電源を入れて刃が温まったら、リボンをゆっくり切るだけで端処理まで一度に完了します。

幅広や厚みのある化繊リボンでもムラが出にくく、作業効率も高いのが利点です。焦げや変色を防ぐため、温度設定や切る速度はリボンの厚みに合わせて微調整しましょう。

【向いているリボン例と注意点】

熱処理は、

ポリエステルやナイロン製のサテンリボン、グログランリボンなど、熱で溶ける化繊素材に向いています。切り口が簡単に固まり、ほつれ防止効果が高いのが特徴です。反対に、綿・麻・ウールなどの天然繊維や、シルク・レーヨン混紡など熱に弱い素材は焦げや傷みが出やすいため、熱処理は避けたほうが安全です。

天然繊維リボン(綿・麻・ウール)に適した接着系処理

天然繊維のリボンは熱で溶けないため、端処理は接着や液体で繊維をまとめる方法が基本です。繊維を固めてほつれを止めることで、天然素材らしい風合いを保ちながら、実用的な耐久性も確保できます。

④ ほつれ止め液の使い方

ほつれ止め液は、

リボンの端に塗るだけで繊維が固まり、ほどけを防げる定番の端処理です。乾燥が早く、硬くなりにくいタイプが多いため、コットンやリネンのリボンにも使いやすいのが魅力。使用前に端材や目立たない部分で試し塗りし、色の変化や仕上がりの目立ち方を確認してから本番に進むと失敗しにくくなります。

⑤ 木工用ボンド・手芸用ボンドで固める方法

木工用ボンドや手芸用ボンドを薄く塗って端を固める方法も、天然繊維リボンに有効です。乾くとしっかり固定されるため、厚手のコットンリボンなどでもほつれを抑えやすく、耐久性も上がります。厚塗りすると硬さや跡が出やすいので、

薄くのばして余分を拭き取りながら使うのがポイントです。

⑥ グルーガンでの端止め(厚手向き)

グルーガンは

溶けた樹脂を端に少量のせ、冷えて固まる力を利用する端処理です。

厚手の天然繊維リボンやしっかり補強したい場面で効果を発揮します。盛りすぎるとごわつきが出るため、少しずつのせて形を整えながら固めると、見た目もきれいに仕上がります。

【向いているリボン例と注意点】

接着系の端処理は、

コットンやリネンなど熱処理が効かない天然素材のリボンに向いています。水洗いする可能性がある用途では、洗濯対応のほつれ止め液やボンドを選ぶと安心です。乾燥後に白化や硬化が目立つ場合もあるので、事前に試し塗りをして質感の変化をチェックしておきましょう。

万能な処理方法

素材を問わず使いやすい端処理として、縫い留めやコーティング、テープの応急処置があります。仕上がり・耐久性・手軽さのバランスで選びたいときに役立つ方法です。

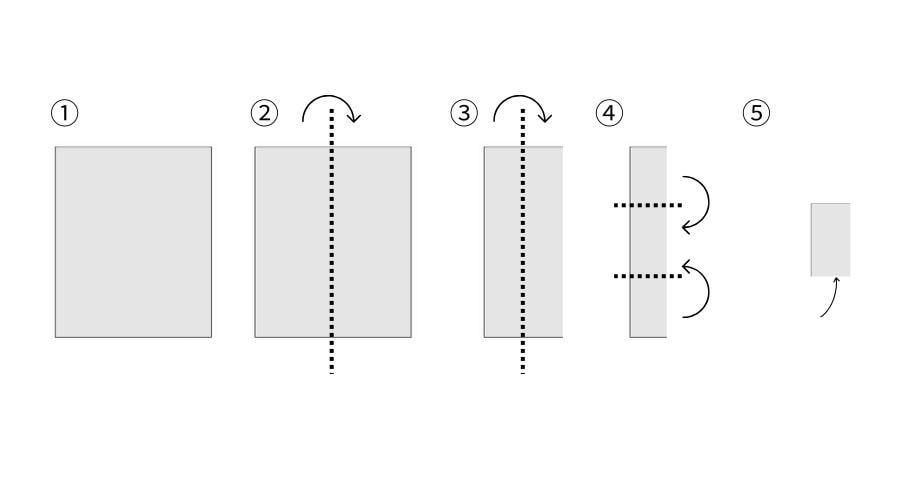

⑦ 三つ折り縫い(きれい&耐久重視)

リボンの端を三つ折りにして縫い留める方法は、

素材を選びにくく、端処理としての耐久性がとても高いのが特徴です。薄手から中厚手のリボンまで対応しやすく、

長期間使う手芸や縫製用途に向きます。手縫いでもミシンでも、縫い目をそろえて丁寧に仕上げることで、見た目のきれいさも保てます。

⑧ マニキュア・トップコートで固める(薄手・応急)

透明マニキュアやトップコートを端に薄く塗り、繊維を固める端処理は、急ぎの応急対応に便利です。薄手のリボンやレースにも使いやすく、

乾燥が早いので作業時間を短縮できます。一方で耐久性は高くないため、長く使う場合は他の処理と組み合わせると安心です。

⑨ 透明テープ/両面テープの応急処置(仮止め用途)

透明テープや両面テープを端に貼ってほつれを抑える方法は、

仮止めや一時的な対策に向きます。すぐ外す予定があるラッピングなどで手早く使えるのがメリットです。ただし粘着力が時間とともに落ちたり、端が浮いてくることがあるため、

本格的な端処理の代わりにはならない点だけ注意してください。

リボンカテゴリはこちら

用途別|仕上がりと耐久で選ぶおすすめ端処理

リボンの端処理は、使う場面によって「見た目のきれいさ」を優先するのか、「長持ちする強さ」を優先するのかで選び方が変わります。ここでは代表的な使用シーンごとに、どんなリボンにどの端の処理が合いやすいかを整理しました。素材別の方法で迷ったときの判断材料として使ってください。

ギフト・ラッピングで見た目を最優先したい場合

ギフトやラッピングに使うリボンは、端が整っているだけで全体の印象が大きく変わります。光沢のあるサテンやグログランなどの化繊リボンなら、熱で端を溶かして固めるヒートカットや、ライターで軽く炙る端処理が向いています。切り口のラインがシャープにまとまり、高級感も出やすいのがメリットです。ヒートカッターを使えば、切る動作と端処理が同時にでき、仕上がりも均一になりやすいので、きれいさを優先したい場面で特に便利です。作業時は耐熱マットやピンセットを使い、換気を確保して安全に行いましょう。

ヘアアクセ・衣装など肌に触れる場合

肌に触れる用途では、端処理の強さだけでなく、触れたときの柔らかさや安全性も重要です。化繊リボンを熱処理すると端が硬くなり、肌に当たって不快に感じることがあるため、刺激を減らしたい場合は別の方法が安心です。おすすめは透明マニキュアやトップコートを薄く塗って端を固める処理で、見た目の違和感を抑えながら繊維を固定できます。化繊・天然繊維どちらにも使えるのも利点です。変色や質感の変化を防ぐため、使う前に目立たない端で軽く試してから本番に進めてください。

手芸・縫製で長持ちさせたい場合

手芸や服飾など、洗濯や摩擦がある場面で使うリボンは、端が崩れにくい耐久性を優先した端処理が向きます。特に長く使う作品には、端を三つ折りにして縫い留める方法が効果的で、ほつれに強く、見た目もきれいに収まります。家庭用ミシンでも手縫いでも対応でき、しっかり固定できるのが強みです。さらに耐久性を上げたい場合は、最後にほつれ止め液を薄く併用すると、繊維端がより安定し、洗濯にも強くなりやすいです。

リボンカテゴリはこちら

処理方法ごとの利点・注意点を比較して選ぶ

リボンの端処理にはいくつかの選択肢があり、どれが正解かは

「仕上がり」「耐久性」「手軽さ」「コスト」「安全性」のどこを優先するかで変わります。見た目を最優先したいのか、長持ちする端の処理をしたいのか、あるいは短時間で済ませたいのかで、選ぶべき方法は違ってきます。ここでは代表的な端処理をメリットと注意点の両面から整理し、使う場面に合った選び方ができるようにまとめます。

ほつれ止め液のメリット・デメリット

ほつれ止め液は、

リボンの端に塗るだけで繊維が固まり、ほつれを抑えられる手軽な端処理です。透明に仕上がりやすく、リボンの風合いや厚みを大きく変えにくい点がメリットで、天然繊維にも使いやすい方法です。一方で、

乾くまで時間が必要なため、急いで仕上げたいときには向きません。また、塗る量が多いとシミのように見えたり、他の部分に付くと落ちにくかったりすることがあります。作業前に端材で試し、少量ずつ塗って乾燥させるのが失敗しないコツです。

熱処理のメリット・リスク

熱処理は化繊リボンに特に有効で、

端を溶かして固めることでほつれにくくなり、切り口もシャープに整います。ヒートカッターやライターなどで短時間に処理できるため、手軽さと仕上がりの両方を取りやすいのが強みです。ただし高温を使うため、火傷のリスクがあるほか、

火力や当てる時間が強すぎると焦げ・変色・溶けすぎが起きやすい点には注意が必要です。サテンのように熱に弱い化繊もあるので、必ず短い端でテストしてから本番の端処理を行いましょう。

縫製や接着による補強の強みと手間

縫製による端処理は、三つ折り縫いなどでリボンの端を物理的に固定できるため、

耐久性が非常に高く、洗濯や摩擦がある用途に向きます。手間はかかりますが、長く使いたい作品では安心感が大きい方法です。ボンドやグルーガンなど接着系の端処理は、

縫いほどの手間がなく短時間でできるのが利点で、厚手の天然繊維リボンにも対応しやすいのが特徴です。ただし塗り方が雑だと固まりが目立ったり、乾くまで触れずに待つ必要があったりします。

耐久重視なら縫製、手軽さ重視なら接着、と目的に合わせて使い分けると失敗しにくくなります。

リボンカテゴリはこちら

リボンの端処理に関するよくある質問

リボンの端をきれいに処理する方法について、よく出る疑問をまとめました。素材や用途に合わせた選び方の参考にしてください。

Q1. リボンの端の処理はライターでできますか?

A. 化繊リボンならできます。天然繊維には向きません。

ポリエステルやナイロンなどの化繊リボンは、端を一瞬だけ炙ると繊維が溶けて固まり、ほつれを止められます。切った直後の端に炎を近づけ、少し丸く溶けたらすぐ離すのがコツです。火力が強すぎたり当てる時間が長いと、黒ずみ・縮み・溶けすぎが起きやすいので、弱めの火で短時間にすませましょう。作業は換気の良い場所で行い、ピンセットや耐熱マットを使うと安全です。綿や麻などの天然繊維は熱で溶けないうえ焦げやすいため、ライターでの端処理は避けてください。

Q2. サテンリボンの端の処理はどうすればいいですか?

A. 基本は熱処理でOK。ただし弱火・短時間で慎重に。

サテンリボンの多くはポリエステルなどの化繊なので、ライターやヒートカッターで端を溶かして固める処理が有効です。光沢のある切り口をシャープに整えやすく、ラッピング用途にも向きます。ただしサテンは熱にデリケートで、火力が強いとすぐ焦げたり波打ったりしやすい素材です。必ず端材で試し、火を当てる時間は“ほんの一瞬”にとどめてください。もし熱処理の硬さが気になる用途(肌に触れるアクセサリーなど)なら、三つ折り縫いで端を包むか、トップコートを薄く塗る方法に切り替えると安心です。

Q3. リボンの端処理にはどんな種類がありますか?

A. 大きく「熱処理」「接着系」「縫製・応急」の3タイプです。

熱処理は化繊リボン向けで、ライター・ろうそく・ヒートカッター・ヒートカットなどが代表例です。端が溶けて密閉されるため、スピード重視や見た目をきれいに整えたい場合に向きます。接着系は天然繊維リボン向けで、ほつれ止め液(ピケ等)、ボンド、グルーガンなどを使って繊維を固めます。風合いを残しながらほつれを止めたいときに便利です。縫製・応急系には三つ折り縫い、トップコート、テープでの仮止めなどがあり、素材不明のときや耐久性を最優先したいときに役立ちます。用途と素材から最適な端処理を選ぶのが、きれいに仕上げる近道です。

リボンカテゴリはこちら

ここまでの整理|「リボン 端 処理」の基本と選び方まとめ

ここまで紹介してきたとおり、リボンの端処理は見た目を整えるだけでなく、ほつれやほどけを防いで耐久性を上げるための大切な工程です。まずは自分のリボンが化繊か天然繊維か(または不明か)を確認し、素材に合った端の処理を選ぶことが失敗しない近道になります。

選び方のポイントは、素材ごとの相性に加えて「仕上がりのきれいさ」「長持ちしやすさ」「手軽さ」「安全性」のどれを優先したいかを決めることです。化繊リボンなら熱処理、天然繊維リボンなら接着系、迷う場合や耐久重視なら縫製や万能テク、という考え方で選べば、用途に合ったリボンの端処理ができ、仕上がりにも納得しやすくなります。

リボンカテゴリはこちら

この記事は、包装用品・店舗用品の通販 「シモジマオンラインショップ 」が監修しています。

関連ブログ

リボンの種類と選び方

リボンの種類と選び方

関連特集

おしゃれなフードパックを検討している方に向けて、素材ごとの特性を整理し、見た目の美しさと環境配慮を両立する選び方をわかりやすくまとめました。透明感や耐熱性、リサイクル対応などのポイントを素材別に比較しながら、SNS映えやテイクアウト対応といった用途に合ったパック選びのコツをご紹介します。

おしゃれなフードパックを検討している方に向けて、素材ごとの特性を整理し、見た目の美しさと環境配慮を両立する選び方をわかりやすくまとめました。透明感や耐熱性、リサイクル対応などのポイントを素材別に比較しながら、SNS映えやテイクアウト対応といった用途に合ったパック選びのコツをご紹介します。

見た目が映えるデザイン性はもちろん、テイクアウト需要の高まりや環境配慮という価値観の変化によって、フードパックの人気が急速に高まっています。SNSでの注目やブランドイメージへの配慮が重なることで、多くの選ばれる理由が見えてきます。

見た目が映えるデザイン性はもちろん、テイクアウト需要の高まりや環境配慮という価値観の変化によって、フードパックの人気が急速に高まっています。SNSでの注目やブランドイメージへの配慮が重なることで、多くの選ばれる理由が見えてきます。

テイクアウトやデリバリー、店舗での販売において、それぞれ最適なおしゃれフードパックの選び方をご紹介します。環境への配慮とデザイン性を兼ね備えた選択肢を提案します。

テイクアウトやデリバリー、店舗での販売において、それぞれ最適なおしゃれフードパックの選び方をご紹介します。環境への配慮とデザイン性を兼ね備えた選択肢を提案します。

この記事では、素材ごとの特徴に着目しながら、おしゃれさと環境配慮を両立できるフードパックの選び方を比較・解説してきました。透明感や電子レンジ対応といった機能性はもちろん、素材が与えるビジュアル印象にも注目し、用途や売場シーンに合わせた視点でまとめています。

透明性や耐熱性、リサイクルのしやすさなどの違いを理解することで、見た目と実用性のバランスを意識した選択が可能になります。視認性を重視するのか、加熱対応が必要か、環境への配慮を優先するのかといった目的を明確にすることが、満足度の向上やブランド価値の強化につながります。ぜひ本記事を参考に、最適なフードパック選びにお役立てください。

この記事では、素材ごとの特徴に着目しながら、おしゃれさと環境配慮を両立できるフードパックの選び方を比較・解説してきました。透明感や電子レンジ対応といった機能性はもちろん、素材が与えるビジュアル印象にも注目し、用途や売場シーンに合わせた視点でまとめています。

透明性や耐熱性、リサイクルのしやすさなどの違いを理解することで、見た目と実用性のバランスを意識した選択が可能になります。視認性を重視するのか、加熱対応が必要か、環境への配慮を優先するのかといった目的を明確にすることが、満足度の向上やブランド価値の強化につながります。ぜひ本記事を参考に、最適なフードパック選びにお役立てください。

電子レンジで温め直したいのに、「このトレーって加熱して大丈夫?」と迷った経験はありませんか?食品トレーは“レンジOK”と書かれていても、素材によって耐熱性や変形しやすさ、油ものへの強さが大きく異なります。さらに、トレー本体は問題なくてもフタが先に溶けたり、蒸気でたわんだりすることも。この記事ではPPやCPET、紙など素材別の特徴を整理し、メニューに合った“加熱OK”トレーの選び方を分かりやすく解説します。

電子レンジで温め直したいのに、「このトレーって加熱して大丈夫?」と迷った経験はありませんか?食品トレーは“レンジOK”と書かれていても、素材によって耐熱性や変形しやすさ、油ものへの強さが大きく異なります。さらに、トレー本体は問題なくてもフタが先に溶けたり、蒸気でたわんだりすることも。この記事ではPPやCPET、紙など素材別の特徴を整理し、メニューに合った“加熱OK”トレーの選び方を分かりやすく解説します。

電子レンジ対応の食品トレーを選ぶときは、「レンジで温められるか」だけでなく、加熱中の変形や汁漏れ、フタのたわみまで含めて考えるのが失敗しないコツです。見た目が似ているプラ容器でも、素材によって耐熱性や油ものへの強さが大きく異なり、温め方次第ではトレーがゆがんだり、フタが先に溶けたりすることもあります。ここでは購入前に確認したい表示や素材の違いなど、まず押さえるべきポイントを分かりやすく整理します。

電子レンジ対応の食品トレーを選ぶときは、「レンジで温められるか」だけでなく、加熱中の変形や汁漏れ、フタのたわみまで含めて考えるのが失敗しないコツです。見た目が似ているプラ容器でも、素材によって耐熱性や油ものへの強さが大きく異なり、温め方次第ではトレーがゆがんだり、フタが先に溶けたりすることもあります。ここでは購入前に確認したい表示や素材の違いなど、まず押さえるべきポイントを分かりやすく整理します。

“加熱OK”な食品トレーといっても、素材によって得意・不得意があり、同じように温めても仕上がりや安全性に差が出ます。たとえば、油ものに強い素材もあれば、汁気が多いメニューで形が崩れにくい素材もあります。また、レンジ加熱には対応していても、オーブン加熱は不可だったり、冷凍からの加熱に向かないケースもあるため注意が必要です。ここでは代表的なトレー素材ごとに特徴を整理し、用途に合った“加熱OK”トレーの選び方を分かりやすく解説します。

“加熱OK”な食品トレーといっても、素材によって得意・不得意があり、同じように温めても仕上がりや安全性に差が出ます。たとえば、油ものに強い素材もあれば、汁気が多いメニューで形が崩れにくい素材もあります。また、レンジ加熱には対応していても、オーブン加熱は不可だったり、冷凍からの加熱に向かないケースもあるため注意が必要です。ここでは代表的なトレー素材ごとに特徴を整理し、用途に合った“加熱OK”トレーの選び方を分かりやすく解説します。

同じ“レンジ対応”の食品トレーでも、メニューによって向き・不向きがあります。たとえば汁気の多い丼ものは、変形しにくく密閉性を確保しやすい素材が安心ですし、揚げ物は油分で高温になりやすいため耐熱性の高い素材が適しています。また、冷凍から温める場合は「耐熱」だけでなく「耐寒」や加熱ムラへの強さも重要になります。ここでは料理ジャンル別に、失敗しにくいトレー素材の選び方を分かりやすく整理します。

同じ“レンジ対応”の食品トレーでも、メニューによって向き・不向きがあります。たとえば汁気の多い丼ものは、変形しにくく密閉性を確保しやすい素材が安心ですし、揚げ物は油分で高温になりやすいため耐熱性の高い素材が適しています。また、冷凍から温める場合は「耐熱」だけでなく「耐寒」や加熱ムラへの強さも重要になります。ここでは料理ジャンル別に、失敗しにくいトレー素材の選び方を分かりやすく整理します。

“レンジOK”と書かれていても、実際に使ってみたら「フタが変形した」「汁漏れした」「油ものを温めたらトレーがゆがんだ」など、想定外のトラブルが起きることがあります。食品トレーは素材だけでなく、形状や厚み、フタの仕様によっても使い勝手が大きく変わるため、購入前にチェックすべきポイントを押さえておくことが大切です。ここでは、電子レンジ加熱で失敗しないために確認したい表示や仕様を、分かりやすくチェックリスト形式で整理します。

“レンジOK”と書かれていても、実際に使ってみたら「フタが変形した」「汁漏れした」「油ものを温めたらトレーがゆがんだ」など、想定外のトラブルが起きることがあります。食品トレーは素材だけでなく、形状や厚み、フタの仕様によっても使い勝手が大きく変わるため、購入前にチェックすべきポイントを押さえておくことが大切です。ここでは、電子レンジ加熱で失敗しないために確認したい表示や仕様を、分かりやすくチェックリスト形式で整理します。

電子レンジ対応の食品トレーを選ぶときは、「レンジOK」と書かれているかどうかだけで判断せず、素材の特徴と用途の相性まで含めて選ぶことが失敗しないポイントです。定番で扱いやすいPP(ポリプロピレン)は幅広い惣菜に対応しやすく、高温に強いCPETは冷凍弁当やグラタン系など加熱負荷が大きいメニューに向きます。一方で紙トレーは見た目が良い反面、水分や油分に弱い場合があり、アルミは基本的にレンジ不可など、素材ごとに注意点もあります。また、トレー本体が対応していてもフタが非対応素材の場合があるため、フタ・ラップの材質や耐熱温度もセットで確認するのが安全です。耐熱温度、食品対応規格、メニュー(汁気・油分・冷凍)をチェックしながら選べば、変形やにおい、汁漏れといったトラブルを防ぎつつ、安心して“加熱OK”の食品トレーを活用できます。

電子レンジ対応の食品トレーを選ぶときは、「レンジOK」と書かれているかどうかだけで判断せず、素材の特徴と用途の相性まで含めて選ぶことが失敗しないポイントです。定番で扱いやすいPP(ポリプロピレン)は幅広い惣菜に対応しやすく、高温に強いCPETは冷凍弁当やグラタン系など加熱負荷が大きいメニューに向きます。一方で紙トレーは見た目が良い反面、水分や油分に弱い場合があり、アルミは基本的にレンジ不可など、素材ごとに注意点もあります。また、トレー本体が対応していてもフタが非対応素材の場合があるため、フタ・ラップの材質や耐熱温度もセットで確認するのが安全です。耐熱温度、食品対応規格、メニュー(汁気・油分・冷凍)をチェックしながら選べば、変形やにおい、汁漏れといったトラブルを防ぎつつ、安心して“加熱OK”の食品トレーを活用できます。

手提げ紙袋をそのまま使うのではなく、ひと工夫加えるだけで印象が大きく変わるラッピングアレンジを紹介します。リボンを使った手軽な方法を中心に、実際に取り入れやすい手提げ紙袋ラッピングの実例をまとめました。ちょっとしたギフトやノベルティ、店舗での包装など、紙袋をきれいに見せたい場面は意外と多いものです。紙袋のサイズや素材に合わせたラッピング方法、リボンの色や素材の選び方を押さえることで、誰でも簡単におしゃれなアレンジができます。

手提げ紙袋をそのまま使うのではなく、ひと工夫加えるだけで印象が大きく変わるラッピングアレンジを紹介します。リボンを使った手軽な方法を中心に、実際に取り入れやすい手提げ紙袋ラッピングの実例をまとめました。ちょっとしたギフトやノベルティ、店舗での包装など、紙袋をきれいに見せたい場面は意外と多いものです。紙袋のサイズや素材に合わせたラッピング方法、リボンの色や素材の選び方を押さえることで、誰でも簡単におしゃれなアレンジができます。

手提げ紙袋のラッピングは、ちょっとした工夫で印象が変わります。紙袋とリボンの組み合わせ次第で、シンプルにも華やかにも仕上げることができます。まずは、紙袋の選び方やリボンの合わせ方など、ラッピングアレンジの基本を押さえておくことが大切です。

手提げ紙袋のラッピングは、ちょっとした工夫で印象が変わります。紙袋とリボンの組み合わせ次第で、シンプルにも華やかにも仕上げることができます。まずは、紙袋の選び方やリボンの合わせ方など、ラッピングアレンジの基本を押さえておくことが大切です。

手提げ紙袋のラッピングは、リボンのカラーや素材を意識するだけで、仕上がりの印象に大きな差が出ます。紙袋自体がシンプルでも、選ぶリボン次第で季節感や用途に合ったアレンジがしやすくなります。ビジネスシーンで使いやすい落ち着いた印象から、個人利用のギフト向けの華やかな演出まで、目的に合わせたリボン選びを意識することがポイントです。

手提げ紙袋のラッピングは、リボンのカラーや素材を意識するだけで、仕上がりの印象に大きな差が出ます。紙袋自体がシンプルでも、選ぶリボン次第で季節感や用途に合ったアレンジがしやすくなります。ビジネスシーンで使いやすい落ち着いた印象から、個人利用のギフト向けの華やかな演出まで、目的に合わせたリボン選びを意識することがポイントです。

手提げ紙袋のラッピングは、贈る相手や使うシーンに合わせて考えることで、より印象的な仕上がりになります。プチギフトでは気軽さや可愛らしさが求められ、ビジネスシーンでは落ち着きやきちんと感が重視されます。用途に応じて紙袋やリボン、ラッピング用品を選ぶことで、無理なく目的に合ったアレンジがしやすくなります。

手提げ紙袋のラッピングは、贈る相手や使うシーンに合わせて考えることで、より印象的な仕上がりになります。プチギフトでは気軽さや可愛らしさが求められ、ビジネスシーンでは落ち着きやきちんと感が重視されます。用途に応じて紙袋やリボン、ラッピング用品を選ぶことで、無理なく目的に合ったアレンジがしやすくなります。

手提げ紙袋のラッピングアレンジは、ちょっとした工夫で全体の印象を大きく変えることができます。リボンや紐、タグなどのラッピング用品を組み合わせるだけでも、紙袋の見え方はぐっと洗練されます。リボンのカラーや素材を季節や用途に合わせて選ぶことで、プチギフトからビジネスシーンまで幅広く対応できるのも魅力です。特に店舗やイベントで使用する場合は、統一感のあるラッピングアレンジがブランドイメージを印象づけるポイントになります。用途やシーンに合わせた紙袋ラッピングを取り入れて、手提げ紙袋の可能性を広げてみてください。

手提げ紙袋のラッピングアレンジは、ちょっとした工夫で全体の印象を大きく変えることができます。リボンや紐、タグなどのラッピング用品を組み合わせるだけでも、紙袋の見え方はぐっと洗練されます。リボンのカラーや素材を季節や用途に合わせて選ぶことで、プチギフトからビジネスシーンまで幅広く対応できるのも魅力です。特に店舗やイベントで使用する場合は、統一感のあるラッピングアレンジがブランドイメージを印象づけるポイントになります。用途やシーンに合わせた紙袋ラッピングを取り入れて、手提げ紙袋の可能性を広げてみてください。

バレンタインに手作りスイーツを用意したものの、ラッピングをどうするか迷ってしまうことは少なくありません。せっかくのお菓子だから、見た目にもきちんとしたバレンタインラッピングに仕上げたいと感じる方も多いはずです。実は、ラッピングは難しい作業をしなくても、袋や箱、装飾用品の選び方を少し工夫するだけで印象が大きく変わります。この記事では、初心者でも取り入れやすいバレンタインラッピングのアイデアを中心に、手作りスイーツに合わせた包み方のヒントを紹介します。

バレンタインに手作りスイーツを用意したものの、ラッピングをどうするか迷ってしまうことは少なくありません。せっかくのお菓子だから、見た目にもきちんとしたバレンタインラッピングに仕上げたいと感じる方も多いはずです。実は、ラッピングは難しい作業をしなくても、袋や箱、装飾用品の選び方を少し工夫するだけで印象が大きく変わります。この記事では、初心者でも取り入れやすいバレンタインラッピングのアイデアを中心に、手作りスイーツに合わせた包み方のヒントを紹介します。

バレンタインが近づくと、ラッピングについて悩む方は少なくありません。手作りしたお菓子をどう包めばいいのか、市販のお菓子をそのまま渡すのは少し物足りない気がするなど、バレンタインラッピングならではの迷いが出てきます。ラッピングは難しそうに感じがちですが、ポイントを押さえれば無理なく整えることができます。

バレンタインが近づくと、ラッピングについて悩む方は少なくありません。手作りしたお菓子をどう包めばいいのか、市販のお菓子をそのまま渡すのは少し物足りない気がするなど、バレンタインラッピングならではの迷いが出てきます。ラッピングは難しそうに感じがちですが、ポイントを押さえれば無理なく整えることができます。

バレンタインラッピングは、渡す相手に合わせて雰囲気を変えることで、気持ちがより伝わりやすくなります。大切な人には特別感を、友達には気軽さを、職場の方には控えめな配慮を意識するのがポイントです。同じスイーツでも、ラッピングの選び方次第で印象は大きく変わります。

バレンタインラッピングは、渡す相手に合わせて雰囲気を変えることで、気持ちがより伝わりやすくなります。大切な人には特別感を、友達には気軽さを、職場の方には控えめな配慮を意識するのがポイントです。同じスイーツでも、ラッピングの選び方次第で印象は大きく変わります。

バレンタインラッピングについては、「いつ包めばいいのか」「手作りスイーツは何日もつのか」など、タイミングや保存に関する疑問が多く見られます。ここでは、よくある質問をもとに、安心してバレンタインギフトを準備するためのポイントをまとめました。

バレンタインラッピングについては、「いつ包めばいいのか」「手作りスイーツは何日もつのか」など、タイミングや保存に関する疑問が多く見られます。ここでは、よくある質問をもとに、安心してバレンタインギフトを準備するためのポイントをまとめました。

バレンタインのラッピングは、特別な技術や難しい作業がなくても大丈夫です。袋や箱、装飾用品を少し工夫するだけで、手作りスイーツはきちんとした贈り物に仕上がります。完璧を目指さなくても、相手のことを思って選んだラッピングは、それだけで気持ちが伝わります。どんなお菓子を包むか、誰に渡すかを思い浮かべながら選ぶ時間も、バレンタインの楽しみのひとつです。自分に合ったラッピングを見つけて、無理のない形でバレンタインの準備を進めてみてください。

バレンタインのラッピングは、特別な技術や難しい作業がなくても大丈夫です。袋や箱、装飾用品を少し工夫するだけで、手作りスイーツはきちんとした贈り物に仕上がります。完璧を目指さなくても、相手のことを思って選んだラッピングは、それだけで気持ちが伝わります。どんなお菓子を包むか、誰に渡すかを思い浮かべながら選ぶ時間も、バレンタインの楽しみのひとつです。自分に合ったラッピングを見つけて、無理のない形でバレンタインの準備を進めてみてください。

食品トレーは軽くてかさばりやすく、洗ったあとに「どこでどう乾かせばいいのか」と迷いがちな存在です。水気が残ったままだとニオイやカビの原因になり、リサイクルに出すのもためらってしまいますよね。そこでこの記事では、食品トレーを素早く・効率よく乾かすためのおすすめの場所や、身近な道具を使った実践しやすいアイデアをまとめて紹介します。毎日の分別やリサイクルを少しでもラクにするヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。

食品トレーは軽くてかさばりやすく、洗ったあとに「どこでどう乾かせばいいのか」と迷いがちな存在です。水気が残ったままだとニオイやカビの原因になり、リサイクルに出すのもためらってしまいますよね。そこでこの記事では、食品トレーを素早く・効率よく乾かすためのおすすめの場所や、身近な道具を使った実践しやすいアイデアをまとめて紹介します。毎日の分別やリサイクルを少しでもラクにするヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。

食品トレーを素早く乾かすためには、洗い方だけでなく「どこで乾かすか」がとても重要です。風通しや温度、置き方によって乾燥スピードは大きく変わり、同じ作業でも手間や時間に差が出ます。ここでは、食品トレーを効率よく乾かすために意識したい場所選びのポイントをわかりやすく解説します。日常の動線に取り入れやすい考え方を押さえて、無理なく続けられる乾かし方を見つけていきましょう。

食品トレーを素早く乾かすためには、洗い方だけでなく「どこで乾かすか」がとても重要です。風通しや温度、置き方によって乾燥スピードは大きく変わり、同じ作業でも手間や時間に差が出ます。ここでは、食品トレーを効率よく乾かすために意識したい場所選びのポイントをわかりやすく解説します。日常の動線に取り入れやすい考え方を押さえて、無理なく続けられる乾かし方を見つけていきましょう。

食品トレーは乾かし方を少し工夫するだけで、時間も手間も大きく減らすことができます。特別な設備がなくても、キッチンにある道具や身近なスペースを活用すれば、効率よく乾かすことが可能です。ここでは、実践しやすく続けやすい「乾かす方法」を5つ紹介します。置き場所に悩みがちな方や、まとめて乾かしたいときにも役立つアイデアを中心に見ていきましょう。

食品トレーは乾かし方を少し工夫するだけで、時間も手間も大きく減らすことができます。特別な設備がなくても、キッチンにある道具や身近なスペースを活用すれば、効率よく乾かすことが可能です。ここでは、実践しやすく続けやすい「乾かす方法」を5つ紹介します。置き場所に悩みがちな方や、まとめて乾かしたいときにも役立つアイデアを中心に見ていきましょう。

食品トレーは、乾かす場所や道具を工夫するだけでも十分効果がありますが、さらにちょっとしたポイントを意識することで乾燥スピードを高めることができます。特別な手間を増やす必要はなく、洗い方や置き方を少し変えるだけで差が出ます。ここでは、すでに紹介した方法とあわせて取り入れたい、より早く乾かすための追加ポイントを紹介します。日々のリサイクル準備を、よりスムーズに進めるためのヒントとして活用してください。

食品トレーは、乾かす場所や道具を工夫するだけでも十分効果がありますが、さらにちょっとしたポイントを意識することで乾燥スピードを高めることができます。特別な手間を増やす必要はなく、洗い方や置き方を少し変えるだけで差が出ます。ここでは、すでに紹介した方法とあわせて取り入れたい、より早く乾かすための追加ポイントを紹介します。日々のリサイクル準備を、よりスムーズに進めるためのヒントとして活用してください。

食品トレーの乾かし方については、実際にやってみると細かな疑問が出てきやすいものです。どのくらい乾かせばいいのか、乾かしたあとはどう保管するのかなど、迷うポイントは意外と多くあります。ここでは、食品トレーを乾かす場所や方法に関してよくある質問を取り上げ、日常で判断に迷いにくくなるようわかりやすく解説します。リサイクル前の不安を解消する参考にしてください。

食品トレーの乾かし方については、実際にやってみると細かな疑問が出てきやすいものです。どのくらい乾かせばいいのか、乾かしたあとはどう保管するのかなど、迷うポイントは意外と多くあります。ここでは、食品トレーを乾かす場所や方法に関してよくある質問を取り上げ、日常で判断に迷いにくくなるようわかりやすく解説します。リサイクル前の不安を解消する参考にしてください。

食品トレーは、洗ったあとに乾かす場所や方法を少し工夫するだけで、手間やストレスを大きく減らすことができます。通気性の良い場所を選び、身近な道具や空間を活用すれば、特別な準備をしなくても効率よく乾かすことが可能です。日々の生活スタイルに合った乾かし方を取り入れることで、リサイクル前の作業がスムーズになり、無理なく続けられます。できることから取り入れて、食品トレーの分別・リサイクルを習慣化していきましょう。

食品トレーは、洗ったあとに乾かす場所や方法を少し工夫するだけで、手間やストレスを大きく減らすことができます。通気性の良い場所を選び、身近な道具や空間を活用すれば、特別な準備をしなくても効率よく乾かすことが可能です。日々の生活スタイルに合った乾かし方を取り入れることで、リサイクル前の作業がスムーズになり、無理なく続けられます。できることから取り入れて、食品トレーの分別・リサイクルを習慣化していきましょう。

包装紙や紙袋といえば、ラッピングや持ち帰り用として使うもの、という印象が強いかもしれません。しかし実は、こうした身近な紙はブックカバーとしても十分に活用できます。専用のブックカバーを用意しなくても、包装紙のサイズや紙質を少し意識するだけで、本を包むという目的にはしっかり応えてくれます。手元にある包装紙や紙袋を使えば、気分や用途に合わせてブックカバーの雰囲気を変えることもできますし、ギフト用の包装としてもひと工夫が加えられます。この記事では、包装紙や紙袋がブックカバーに向いている理由や、紙を選ぶ際に知っておきたいポイントを整理しながら、紙の使い方の幅を広げるヒントをご紹介します。

包装紙や紙袋といえば、ラッピングや持ち帰り用として使うもの、という印象が強いかもしれません。しかし実は、こうした身近な紙はブックカバーとしても十分に活用できます。専用のブックカバーを用意しなくても、包装紙のサイズや紙質を少し意識するだけで、本を包むという目的にはしっかり応えてくれます。手元にある包装紙や紙袋を使えば、気分や用途に合わせてブックカバーの雰囲気を変えることもできますし、ギフト用の包装としてもひと工夫が加えられます。この記事では、包装紙や紙袋がブックカバーに向いている理由や、紙を選ぶ際に知っておきたいポイントを整理しながら、紙の使い方の幅を広げるヒントをご紹介します。

包装紙や紙袋は、実はブックカバーとして使いやすい条件を多く備えています。特別な素材を用意しなくても、身近にある包装用の紙で本を包むことができる点は大きな魅力です。包装紙はデザインやサイズの種類が豊富で、用途に合わせて選びやすく、紙袋も形状を活かしてブックカバーに転用できます。

包装紙や紙袋は、実はブックカバーとして使いやすい条件を多く備えています。特別な素材を用意しなくても、身近にある包装用の紙で本を包むことができる点は大きな魅力です。包装紙はデザインやサイズの種類が豊富で、用途に合わせて選びやすく、紙袋も形状を活かしてブックカバーに転用できます。

包装紙や紙袋でブックカバーを作るときは、折り方よりも先に紙そのものが向いているかを確認しておくと安心です。紙の厚みや表面の仕上がりは、見た目だけでなく使い心地にも影響します。包装紙や紙袋を選ぶ際は、デザインだけでなく紙の性質にも目を向けることで、ブックカバーとして失敗しにくくなります。

包装紙や紙袋でブックカバーを作るときは、折り方よりも先に紙そのものが向いているかを確認しておくと安心です。紙の厚みや表面の仕上がりは、見た目だけでなく使い心地にも影響します。包装紙や紙袋を選ぶ際は、デザインだけでなく紙の性質にも目を向けることで、ブックカバーとして失敗しにくくなります。

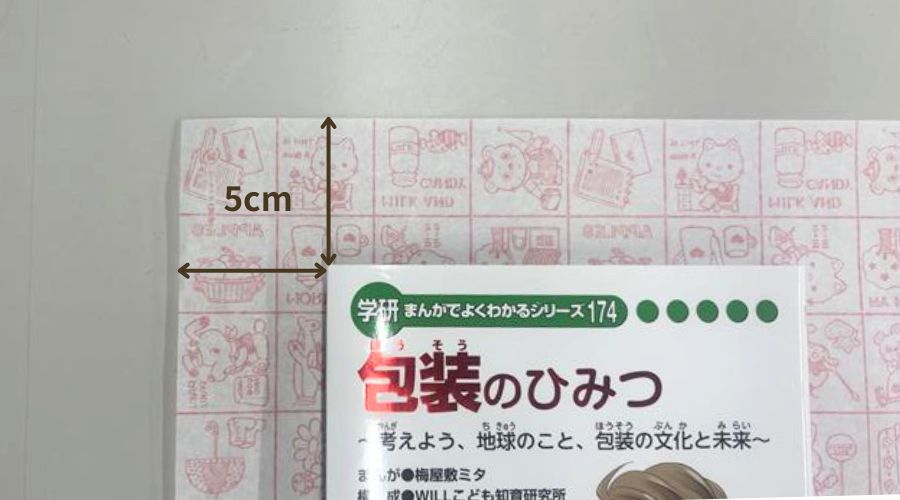

包装紙をブックカバーとして使う場合、仕上がりを左右するのが紙のサイズです。どんなに紙質が良くても、サイズが足りないとブックをきれいに包むことができません。本の大きさによって必要な紙のサイズ感は変わるため、文庫本や新書、単行本、雑誌といった違いを意識して考えることが大切です。包装紙だけでなく、紙袋を使う場合も、同じ考え方でサイズを見ておくと失敗しにくくなります。

包装紙をブックカバーとして使う場合、仕上がりを左右するのが紙のサイズです。どんなに紙質が良くても、サイズが足りないとブックをきれいに包むことができません。本の大きさによって必要な紙のサイズ感は変わるため、文庫本や新書、単行本、雑誌といった違いを意識して考えることが大切です。包装紙だけでなく、紙袋を使う場合も、同じ考え方でサイズを見ておくと失敗しにくくなります。

包装紙や紙袋をブックカバーとして使う際に、よく聞かれる疑問をまとめました。実際に包装紙でブックカバーを作ろうと考えたときに、気になりやすいポイントを中心に整理しています。

包装紙や紙袋をブックカバーとして使う際に、よく聞かれる疑問をまとめました。実際に包装紙でブックカバーを作ろうと考えたときに、気になりやすいポイントを中心に整理しています。

包装紙や紙袋は、選び方を少し意識するだけで、ブックカバーとして十分に活用できる紙素材です。紙の厚みや腰、折りやすさといった基本的な条件を押さえておけば、特別な道具や専用品を使わなくても、本を包むカバーとして形になります。包装紙なら柄や色で印象を変えられますし、紙袋を使えば丈夫さを活かしたブックカバーにも仕上げられます。まずは手元にある包装紙や紙袋で試してみて、使い心地や見た目を確認するところから始めるのも一つの方法です。身近な紙をブックカバーとして使うことで、包装資材の新しい使い道が見えてきます。

包装紙や紙袋は、選び方を少し意識するだけで、ブックカバーとして十分に活用できる紙素材です。紙の厚みや腰、折りやすさといった基本的な条件を押さえておけば、特別な道具や専用品を使わなくても、本を包むカバーとして形になります。包装紙なら柄や色で印象を変えられますし、紙袋を使えば丈夫さを活かしたブックカバーにも仕上げられます。まずは手元にある包装紙や紙袋で試してみて、使い心地や見た目を確認するところから始めるのも一つの方法です。身近な紙をブックカバーとして使うことで、包装資材の新しい使い道が見えてきます。

手作りしたブラウニーを誰かに渡すとき、意外と悩むのがラッピングです。せっかく焼いたブラウニーも、包み方次第で印象が大きく変わってしまいます。この記事では、ブラウニーに合ったラッピング方法を分かりやすく紹介します。簡単な個包装ラッピングから、複数個まとめて包めるラッピングまで、家庭でも無理なく取り入れやすい方法を中心にまとめました。バレンタインやちょっとしたギフト、職場で配る場面など、用途に合わせて選べるブラウニーのラッピングアイデアを知っておくと、贈る時間がより楽しくなります。見た目のかわいさだけでなく、実用性も意識したラッピングで、ブラウニーをより魅力的に仕上げてみてください。

手作りしたブラウニーを誰かに渡すとき、意外と悩むのがラッピングです。せっかく焼いたブラウニーも、包み方次第で印象が大きく変わってしまいます。この記事では、ブラウニーに合ったラッピング方法を分かりやすく紹介します。簡単な個包装ラッピングから、複数個まとめて包めるラッピングまで、家庭でも無理なく取り入れやすい方法を中心にまとめました。バレンタインやちょっとしたギフト、職場で配る場面など、用途に合わせて選べるブラウニーのラッピングアイデアを知っておくと、贈る時間がより楽しくなります。見た目のかわいさだけでなく、実用性も意識したラッピングで、ブラウニーをより魅力的に仕上げてみてください。

ブラウニーのラッピングは、きれいに見せるコツを先に押さえておくと失敗しにくくなります。ここでは、油対策と形崩れを防ぐために意識したい基本をまとめます。

ブラウニーのラッピングは、きれいに見せるコツを先に押さえておくと失敗しにくくなります。ここでは、油対策と形崩れを防ぐために意識したい基本をまとめます。

ブラウニーのラッピングは、渡すシーンによって選び方を少し変えるだけで印象がぐっと良くなります。ここでは、よくある用途別に、無理なく取り入れやすいブラウニーのラッピングの考え方をまとめます。

ブラウニーのラッピングは、渡すシーンによって選び方を少し変えるだけで印象がぐっと良くなります。ここでは、よくある用途別に、無理なく取り入れやすいブラウニーのラッピングの考え方をまとめます。

ブラウニーのラッピングに関する疑問点を解消し、さらに楽しんでいただくための解説を提供します。材料の選び方や保存方法、エレガントな演出方法について詳しく解説していますので、安心して挑戦できます。

ブラウニーのラッピングに関する疑問点を解消し、さらに楽しんでいただくための解説を提供します。材料の選び方や保存方法、エレガントな演出方法について詳しく解説していますので、安心して挑戦できます。

同じブラウニーでも、ラッピングを少し工夫するだけで、受け取るときの印象は大きく変わります。個包装にするのか、まとめて渡すのか、どんな素材を使うのかによって、ブラウニーの見え方や伝わる気持ちも変わってきます。難しいことをしなくても、用途に合ったラッピングを選ぶだけで、ぐっと渡しやすくなるのがブラウニーの魅力です。今回紹介したラッピングアイデアを参考に、シーンや相手に合わせたブラウニーのラッピングを楽しんでみてください。

同じブラウニーでも、ラッピングを少し工夫するだけで、受け取るときの印象は大きく変わります。個包装にするのか、まとめて渡すのか、どんな素材を使うのかによって、ブラウニーの見え方や伝わる気持ちも変わってきます。難しいことをしなくても、用途に合ったラッピングを選ぶだけで、ぐっと渡しやすくなるのがブラウニーの魅力です。今回紹介したラッピングアイデアを参考に、シーンや相手に合わせたブラウニーのラッピングを楽しんでみてください。

お弁当や惣菜づくりで欠かせないおかずカップは、毎日使うからこそ収納の使いにくさが作業効率に直結します。重なって取り出しにくい、サイズを迷う、残量が分からないなど、ちょっとした不便を感じている人も多いのではないでしょうか。この記事では、キッチンや厨房で起きがちなおかずカップ収納の悩みを整理しながら、取り出しやすく、管理しやすくなる収納アイデアを紹介します。収納グッズの使い方を少し見直すだけで、日々の作業はぐっと楽になります。

お弁当や惣菜づくりで欠かせないおかずカップは、毎日使うからこそ収納の使いにくさが作業効率に直結します。重なって取り出しにくい、サイズを迷う、残量が分からないなど、ちょっとした不便を感じている人も多いのではないでしょうか。この記事では、キッチンや厨房で起きがちなおかずカップ収納の悩みを整理しながら、取り出しやすく、管理しやすくなる収納アイデアを紹介します。収納グッズの使い方を少し見直すだけで、日々の作業はぐっと楽になります。

おかずカップは軽くて数が多く、サイズや種類もさまざまなため、収納方法を決めないまま使っていると小さな困りごとが積み重なりがちです。作業中に取り出しづらかったり、どのサイズが残っているのか分からなかったりと、収納まわりの迷いがそのまま手間やムダにつながります。まずは、キッチンや厨房でよく起きがちな収納のお悩みを整理していきます。

おかずカップは軽くて数が多く、サイズや種類もさまざまなため、収納方法を決めないまま使っていると小さな困りごとが積み重なりがちです。作業中に取り出しづらかったり、どのサイズが残っているのか分からなかったりと、収納まわりの迷いがそのまま手間やムダにつながります。まずは、キッチンや厨房でよく起きがちな収納のお悩みを整理していきます。

おかずカップは食品に直接触れるものだからこそ、保管の仕方が気になりやすい資材です。出し入れしやすさを優先すると開放的になりすぎたり、逆にしまい込みすぎると使いにくくなったりと、清潔さとのバランスに悩むこともあります。ここでは、キッチンや厨房でも無理なく続けやすい、衛生面を意識した収納の工夫を見ていきます。

おかずカップは食品に直接触れるものだからこそ、保管の仕方が気になりやすい資材です。出し入れしやすさを優先すると開放的になりすぎたり、逆にしまい込みすぎると使いにくくなったりと、清潔さとのバランスに悩むこともあります。ここでは、キッチンや厨房でも無理なく続けやすい、衛生面を意識した収納の工夫を見ていきます。

おかずカップは軽くて数が多く、収納方法を決めないまま使っていると、取り出しにくさや管理のしづらさが積み重なりやすい資材です。重なりやすさ、サイズの多さ、残量の分かりにくさなど、よくある悩みも、収納の仕方を少し変えるだけで改善できます。

今回紹介したように、取り出し方や置き場所を意識して収納を整えることで、作業の流れがスムーズになり、管理の手間も減らせます。キッチンや厨房の環境に合わせて、無理なく続けられる方法から取り入れてみてください。

おかずカップは軽くて数が多く、収納方法を決めないまま使っていると、取り出しにくさや管理のしづらさが積み重なりやすい資材です。重なりやすさ、サイズの多さ、残量の分かりにくさなど、よくある悩みも、収納の仕方を少し変えるだけで改善できます。

今回紹介したように、取り出し方や置き場所を意識して収納を整えることで、作業の流れがスムーズになり、管理の手間も減らせます。キッチンや厨房の環境に合わせて、無理なく続けられる方法から取り入れてみてください。

お弁当や作り置きにちょっとソースを添えたい時、タレビンはすごく便利だけど「入れるときにこぼれた」「フタが甘くて漏れた」「洗いにくくてニオイが残った」みたいな地味ストレスも起きがちです。この記事では、そんなタレビンの“あるある失敗”を防ぐために、誰でもできる上手な入れ方の手順とコツ、注ぎ口やフタの奥まで清潔に保てる洗い方、乾かし方や保管のポイントまでまとめて解説します。さらに、ドレッシングやタレ以外にも役立つ意外な活用アイデアも紹介するので、タレビンをもっとラクに、もっと衛生的に使いこなしたい人はぜひ参考にしてみてください。

お弁当や作り置きにちょっとソースを添えたい時、タレビンはすごく便利だけど「入れるときにこぼれた」「フタが甘くて漏れた」「洗いにくくてニオイが残った」みたいな地味ストレスも起きがちです。この記事では、そんなタレビンの“あるある失敗”を防ぐために、誰でもできる上手な入れ方の手順とコツ、注ぎ口やフタの奥まで清潔に保てる洗い方、乾かし方や保管のポイントまでまとめて解説します。さらに、ドレッシングやタレ以外にも役立つ意外な活用アイデアも紹介するので、タレビンをもっとラクに、もっと衛生的に使いこなしたい人はぜひ参考にしてみてください。

タレビンは、液体調味料を少量だけ入れて持ち運ぶのに便利な小型容器です。お弁当にしょうゆやソースを添える場面でよく使われていますが、実は家庭やアウトドアなど幅広いシーンでも活躍します。この章では、タレビンの基本的な特徴と、どんな場面で役立つのかを紹介します。

タレビンは、液体調味料を少量だけ入れて持ち運ぶのに便利な小型容器です。お弁当にしょうゆやソースを添える場面でよく使われていますが、実は家庭やアウトドアなど幅広いシーンでも活躍します。この章では、タレビンの基本的な特徴と、どんな場面で役立つのかを紹介します。

タレビンに液体を入れるとき、うっかりこぼしてしまったり、量が多すぎてあふれてしまった経験はありませんか?実は、ちょっとしたコツを押さえるだけで、タレビンへの注ぎ入れはぐんとスムーズになります。この章では、失敗しないタレビンの入れ方を、準備から注ぎ方、フタの閉め方まで順を追って紹介します。

タレビンに液体を入れるとき、うっかりこぼしてしまったり、量が多すぎてあふれてしまった経験はありませんか?実は、ちょっとしたコツを押さえるだけで、タレビンへの注ぎ入れはぐんとスムーズになります。この章では、失敗しないタレビンの入れ方を、準備から注ぎ方、フタの閉め方まで順を追って紹介します。

タレビンは便利な反面、ちょっとした使い方の違いで「漏れる」「こぼれる」「においが残る」といったトラブルが起こりやすいアイテムでもあります。ここでは、よくある失敗とその原因、そしてそれぞれの対策を紹介します。事前に知っておくことで、繰り返し使う場面でも安心して使えるようになります。

タレビンは便利な反面、ちょっとした使い方の違いで「漏れる」「こぼれる」「においが残る」といったトラブルが起こりやすいアイテムでもあります。ここでは、よくある失敗とその原因、そしてそれぞれの対策を紹介します。事前に知っておくことで、繰り返し使う場面でも安心して使えるようになります。

タレビンは基本的には使い切りタイプとして使われることが多いですが、状態が良ければ繰り返し使いたいという人もいるかもしれません。ただし、その場合はしっかりと洗って清潔に保つことが大切です。特にドレッシングやソースなど油分のある調味料を入れた後は、ヌメリやニオイが残りやすく、そのまま再利用すると衛生面で不安が残ります。ここでは、タレビンを再利用したい場合に知っておきたい、基本の洗い方とちょっとしたコツを紹介します。

タレビンは基本的には使い切りタイプとして使われることが多いですが、状態が良ければ繰り返し使いたいという人もいるかもしれません。ただし、その場合はしっかりと洗って清潔に保つことが大切です。特にドレッシングやソースなど油分のある調味料を入れた後は、ヌメリやニオイが残りやすく、そのまま再利用すると衛生面で不安が残ります。ここでは、タレビンを再利用したい場合に知っておきたい、基本の洗い方とちょっとしたコツを紹介します。

タレビンは小さくて便利な一方、正しく保管や持ち運びをしないと、知らないうちに中身が漏れたり衛生面で不安が出てくることもあります。特に再利用や作り置き用途で使う場合は、清潔さを保つためのちょっとした工夫が欠かせません。ここでは、洗ったあとの乾かし方から、持ち運び時に漏れを防ぐための配置のコツまで、タレビンを気持ちよく使い続けるためのポイントを紹介します。

タレビンは小さくて便利な一方、正しく保管や持ち運びをしないと、知らないうちに中身が漏れたり衛生面で不安が出てくることもあります。特に再利用や作り置き用途で使う場合は、清潔さを保つためのちょっとした工夫が欠かせません。ここでは、洗ったあとの乾かし方から、持ち運び時に漏れを防ぐための配置のコツまで、タレビンを気持ちよく使い続けるためのポイントを紹介します。

タレビンは調味料を入れるだけでなく、ちょっとした工夫で日常のさまざまなシーンに活用できます。ここでは、意外だけど便利な使い方アイデアをいくつか紹介します。

タレビンは調味料を入れるだけでなく、ちょっとした工夫で日常のさまざまなシーンに活用できます。ここでは、意外だけど便利な使い方アイデアをいくつか紹介します。

タレビンはちょっとした工夫で、もっと快適に、そして衛生的に使えます。こぼれない入れ方や正しい洗い方を押さえておけば、使い捨てでも再利用でも安心。シンプルな道具だからこそ、丁寧に扱うことで毎日の食事や持ち運びがぐっと快適になります。

タレビンはちょっとした工夫で、もっと快適に、そして衛生的に使えます。こぼれない入れ方や正しい洗い方を押さえておけば、使い捨てでも再利用でも安心。シンプルな道具だからこそ、丁寧に扱うことで毎日の食事や持ち運びがぐっと快適になります。

商品包装の素材選びに悩んでいませんか?OPP袋とPP袋(CPP)は、どちらもポリプロピレン素材ですが、透明度や強度、光沢性や柔軟性に違いがあります。この記事では、実際の製造方法や見た目の差、強度や用途に応じた選び方を、初心者の方にも分かりやすいよう丁寧に解説します。選定時に気になるポイントを整理することで、必要な機能を見逃さずに判断できるようになります。高い透明感が魅力のOPP袋も、柔らかく耐久性に優れたPP袋も、それぞれの特性と適した使い道を把握して、包装のクオリティとコストのバランスを図れるようになります。

商品包装の素材選びに悩んでいませんか?OPP袋とPP袋(CPP)は、どちらもポリプロピレン素材ですが、透明度や強度、光沢性や柔軟性に違いがあります。この記事では、実際の製造方法や見た目の差、強度や用途に応じた選び方を、初心者の方にも分かりやすいよう丁寧に解説します。選定時に気になるポイントを整理することで、必要な機能を見逃さずに判断できるようになります。高い透明感が魅力のOPP袋も、柔らかく耐久性に優れたPP袋も、それぞれの特性と適した使い道を把握して、包装のクオリティとコストのバランスを図れるようになります。

ここでは、OPP袋とPP袋(CPPと呼ばれることもあります)の

ここでは、OPP袋とPP袋(CPPと呼ばれることもあります)の ここでは、OPP袋とCPP袋(無延伸PP袋)の見た目の違いに迷っている方へ向けて、透明度・光沢感・触感といった選び方のポイントをご紹介します。素材ごとの視覚的な特徴を知っておくことで、用途に合わせた最適な包装を選びやすくなります。

ここでは、OPP袋とCPP袋(無延伸PP袋)の見た目の違いに迷っている方へ向けて、透明度・光沢感・触感といった選び方のポイントをご紹介します。素材ごとの視覚的な特徴を知っておくことで、用途に合わせた最適な包装を選びやすくなります。

OPP袋とPP袋(CPP)は強度や耐久性において異なる特徴を持っています。そのため、選び方にも注意が必要です。OPP袋は

OPP袋とPP袋(CPP)は強度や耐久性において異なる特徴を持っています。そのため、選び方にも注意が必要です。OPP袋は 包装袋の選び方は、商品の見せ方や求められる耐久性によって大きく変わります。ここでは、OPP袋とPP袋(CPP)の違いを理解し、それぞれの特性を活かした最適な袋の選び方を分かりやすく解説します。どの袋が商品に適しているか迷ったときの参考にしてみてくださいね。

包装袋の選び方は、商品の見せ方や求められる耐久性によって大きく変わります。ここでは、OPP袋とPP袋(CPP)の違いを理解し、それぞれの特性を活かした最適な袋の選び方を分かりやすく解説します。どの袋が商品に適しているか迷ったときの参考にしてみてくださいね。

OPP袋とPP袋(CPP)は、温度への強さや加工のしやすさに違いがあります。こうした特性の差は、袋をどんな用途や環境で使うかによって、選び方を大きく左右します。たとえば、OPP袋は高温には比較的強いものの、

OPP袋とPP袋(CPP)は、温度への強さや加工のしやすさに違いがあります。こうした特性の差は、袋をどんな用途や環境で使うかによって、選び方を大きく左右します。たとえば、OPP袋は高温には比較的強いものの、

OPP袋とPP袋(CPP)は、それぞれの特性に合わせて使い分けることが大切です。透明度や光沢を重視したい場合はOPP袋が最適で、商品を美しく見せたいシーンに向いています。一方、耐久性が必要だったり、重いものを包装したい場合にはPP袋(CPP)が適しています。商品の見せ方や用途に合わせて選ぶことで、より効果的な包装が実現できます。

包装資材の選定は、商品の価値を引き上げる重要なポイントです。ぜひこの記事で紹介した情報を参考に、用途に合った袋を選んでみてください。また、包装のトレンドや新しい素材にも目を向けることで、より最適な選択ができるようになります。適切な袋選びができれば、包装の質が向上し、顧客満足度の向上にもつながります。

OPP袋とPP袋(CPP)は、それぞれの特性に合わせて使い分けることが大切です。透明度や光沢を重視したい場合はOPP袋が最適で、商品を美しく見せたいシーンに向いています。一方、耐久性が必要だったり、重いものを包装したい場合にはPP袋(CPP)が適しています。商品の見せ方や用途に合わせて選ぶことで、より効果的な包装が実現できます。

包装資材の選定は、商品の価値を引き上げる重要なポイントです。ぜひこの記事で紹介した情報を参考に、用途に合った袋を選んでみてください。また、包装のトレンドや新しい素材にも目を向けることで、より最適な選択ができるようになります。適切な袋選びができれば、包装の質が向上し、顧客満足度の向上にもつながります。

リボンの端がほつれて困っていませんか?リボンは素材によってほつれ方や適した端の処理が違うため、自己流だと仕上がりが汚くなったり、逆に傷めてしまうこともあります。この記事では、ほつれを防ぎつつきれいに仕上げたい人に向けて、化繊リボンに向く熱の処理、綿や麻などに適した接着系の処理、縫い留めや応急テクまで、プロも使う方法を素材別にまとめました。どの処理を選べばいいか迷う場面でも、手順と注意点を押さえれば自分のリボンに合ったやり方が見つかり、見た目と耐久性の両方に納得できるはずです。

リボンの端がほつれて困っていませんか?リボンは素材によってほつれ方や適した端の処理が違うため、自己流だと仕上がりが汚くなったり、逆に傷めてしまうこともあります。この記事では、ほつれを防ぎつつきれいに仕上げたい人に向けて、化繊リボンに向く熱の処理、綿や麻などに適した接着系の処理、縫い留めや応急テクまで、プロも使う方法を素材別にまとめました。どの処理を選べばいいか迷う場面でも、手順と注意点を押さえれば自分のリボンに合ったやり方が見つかり、見た目と耐久性の両方に納得できるはずです。

リボンの端処理は、仕上がりの美しさを保つために欠かせない工程です。端の処理をしておくことで、ほつれやほどけを防ぎ、リボン全体の耐久性が上がります。見た目が整うだけでなく、使っている途中で端が崩れにくくなるため、安心して扱えるのも大きなメリットです。ここではリボンの端処理を必要とする理由を、実際の困りごとや使う場面に沿って整理します。

リボンの端処理は、仕上がりの美しさを保つために欠かせない工程です。端の処理をしておくことで、ほつれやほどけを防ぎ、リボン全体の耐久性が上がります。見た目が整うだけでなく、使っている途中で端が崩れにくくなるため、安心して扱えるのも大きなメリットです。ここではリボンの端処理を必要とする理由を、実際の困りごとや使う場面に沿って整理します。

化学繊維のリボンは熱で繊維が溶けて固まる性質があるため、端処理は熱を使う方法がもっとも効果的です。切り口を溶かして膜状に固めることで、ほつれが広がりにくくなり、仕上がりもスッキリ整います。サテンやグログランなど光沢や織り感のあるリボンでも使いやすく、手軽さと見た目の両方を叶えやすいのが特徴です。

化学繊維のリボンは熱で繊維が溶けて固まる性質があるため、端処理は熱を使う方法がもっとも効果的です。切り口を溶かして膜状に固めることで、ほつれが広がりにくくなり、仕上がりもスッキリ整います。サテンやグログランなど光沢や織り感のあるリボンでも使いやすく、手軽さと見た目の両方を叶えやすいのが特徴です。

天然繊維のリボンは熱で溶けないため、端処理は接着や液体で繊維をまとめる方法が基本です。繊維を固めてほつれを止めることで、天然素材らしい風合いを保ちながら、実用的な耐久性も確保できます。

天然繊維のリボンは熱で溶けないため、端処理は接着や液体で繊維をまとめる方法が基本です。繊維を固めてほつれを止めることで、天然素材らしい風合いを保ちながら、実用的な耐久性も確保できます。

素材を問わず使いやすい端処理として、縫い留めやコーティング、テープの応急処置があります。仕上がり・耐久性・手軽さのバランスで選びたいときに役立つ方法です。

素材を問わず使いやすい端処理として、縫い留めやコーティング、テープの応急処置があります。仕上がり・耐久性・手軽さのバランスで選びたいときに役立つ方法です。

リボンの端処理にはいくつかの選択肢があり、どれが正解かは

リボンの端処理にはいくつかの選択肢があり、どれが正解かは リボンの端をきれいに処理する方法について、よく出る疑問をまとめました。素材や用途に合わせた選び方の参考にしてください。

リボンの端をきれいに処理する方法について、よく出る疑問をまとめました。素材や用途に合わせた選び方の参考にしてください。

ここまで紹介してきたとおり、リボンの端処理は見た目を整えるだけでなく、ほつれやほどけを防いで耐久性を上げるための大切な工程です。まずは自分のリボンが化繊か天然繊維か(または不明か)を確認し、素材に合った端の処理を選ぶことが失敗しない近道になります。

選び方のポイントは、素材ごとの相性に加えて「仕上がりのきれいさ」「長持ちしやすさ」「手軽さ」「安全性」のどれを優先したいかを決めることです。化繊リボンなら熱処理、天然繊維リボンなら接着系、迷う場合や耐久重視なら縫製や万能テク、という考え方で選べば、用途に合ったリボンの端処理ができ、仕上がりにも納得しやすくなります。

ここまで紹介してきたとおり、リボンの端処理は見た目を整えるだけでなく、ほつれやほどけを防いで耐久性を上げるための大切な工程です。まずは自分のリボンが化繊か天然繊維か(または不明か)を確認し、素材に合った端の処理を選ぶことが失敗しない近道になります。

選び方のポイントは、素材ごとの相性に加えて「仕上がりのきれいさ」「長持ちしやすさ」「手軽さ」「安全性」のどれを優先したいかを決めることです。化繊リボンなら熱処理、天然繊維リボンなら接着系、迷う場合や耐久重視なら縫製や万能テク、という考え方で選べば、用途に合ったリボンの端処理ができ、仕上がりにも納得しやすくなります。

忙しいと、ゴミ袋って「とりあえず置いとく→いつの間にかごちゃつく」になりがちですよね。この記事では、畳むのが面倒でも散らからず、使うときにサッと取れるゴミ袋収納のラク技を5つまとめました。どれも特別な道具はいらず、紙袋や空き箱、クリップみたいに家にあるものでOKです。畳みたくない人向けの方法がメインですが、「畳むなら最短で済ませたい」人のために1分たたみ方も最後に載せます。できそうなものから1つ、気軽に試してみてください。

忙しいと、ゴミ袋って「とりあえず置いとく→いつの間にかごちゃつく」になりがちですよね。この記事では、畳むのが面倒でも散らからず、使うときにサッと取れるゴミ袋収納のラク技を5つまとめました。どれも特別な道具はいらず、紙袋や空き箱、クリップみたいに家にあるものでOKです。畳みたくない人向けの方法がメインですが、「畳むなら最短で済ませたい」人のために1分たたみ方も最後に載せます。できそうなものから1つ、気軽に試してみてください。

ゴミ袋収納の正解は、

ゴミ袋収納の正解は、

手順は次のとおりです。

手順は次のとおりです。 ここからは、ゴミ袋収納でよく出る“ずぼらあるある”の解決編です。

ここからは、ゴミ袋収納でよく出る“ずぼらあるある”の解決編です。

メルカリなどフリマアプリなどでの発送作業をスムーズに進めたいと思いませんか?特にOPP袋の収納がうまくできないと、必要なときに見つからず、発送のたびにストレスを感じることもあるでしょう。この記事では、そんな悩みを解決するために、整理整頓アイデアを3つご紹介します。これらのアイデアを活用すれば、OPP袋がいつでも取り出しやすくなり、発送作業がぐっと楽になります。ぜひ、効率的な収納術を身につけて、ストレスフリーな発送ライフを手に入れましょう。

メルカリなどフリマアプリなどでの発送作業をスムーズに進めたいと思いませんか?特にOPP袋の収納がうまくできないと、必要なときに見つからず、発送のたびにストレスを感じることもあるでしょう。この記事では、そんな悩みを解決するために、整理整頓アイデアを3つご紹介します。これらのアイデアを活用すれば、OPP袋がいつでも取り出しやすくなり、発送作業がぐっと楽になります。ぜひ、効率的な収納術を身につけて、ストレスフリーな発送ライフを手に入れましょう。

OPP袋の収納は、メルカリや通販での発送において重要なステップです。適切に収納しないと、必要な時にすぐに見つからず、

OPP袋の収納は、メルカリや通販での発送において重要なステップです。適切に収納しないと、必要な時にすぐに見つからず、

OPP袋の収納術をマスターすることで、日々の整理整頓が驚くほどスムーズになります。特にメルカリなどのフリマアプリで頻繁に発送を行う方にとって、効率的な収納は時間の節約に直結します。収納の基本からプロが実践するアイデアまでを取り入れることで、収納スペースを最大限に活用し、必要な時にすぐに取り出せる環境を整えましょう。

まずは、収納スペースに合わせた方法を選び、サイズ別に整理することが大切です。引き出しやクリアファイル、仕切り付きケースなどを活用し、ラベルを使って中身を一目で把握できるようにすることで、無駄な時間を省けます。さらに、ハンギングホルダーを使えば、手軽に収納スペースを確保できます。これらの方法を実践することで、ストレスのない整理整頓を実現できます。

今すぐこれらのアイデアを試してみてください。効果的な収納術を取り入れることで、日々の作業がより快適になり、時間を有効に使えるようになるでしょう。これからの整理整頓が、あなたの生活をより豊かにする一助となるはずです。

OPP袋の収納術をマスターすることで、日々の整理整頓が驚くほどスムーズになります。特にメルカリなどのフリマアプリで頻繁に発送を行う方にとって、効率的な収納は時間の節約に直結します。収納の基本からプロが実践するアイデアまでを取り入れることで、収納スペースを最大限に活用し、必要な時にすぐに取り出せる環境を整えましょう。

まずは、収納スペースに合わせた方法を選び、サイズ別に整理することが大切です。引き出しやクリアファイル、仕切り付きケースなどを活用し、ラベルを使って中身を一目で把握できるようにすることで、無駄な時間を省けます。さらに、ハンギングホルダーを使えば、手軽に収納スペースを確保できます。これらの方法を実践することで、ストレスのない整理整頓を実現できます。

今すぐこれらのアイデアを試してみてください。効果的な収納術を取り入れることで、日々の作業がより快適になり、時間を有効に使えるようになるでしょう。これからの整理整頓が、あなたの生活をより豊かにする一助となるはずです。

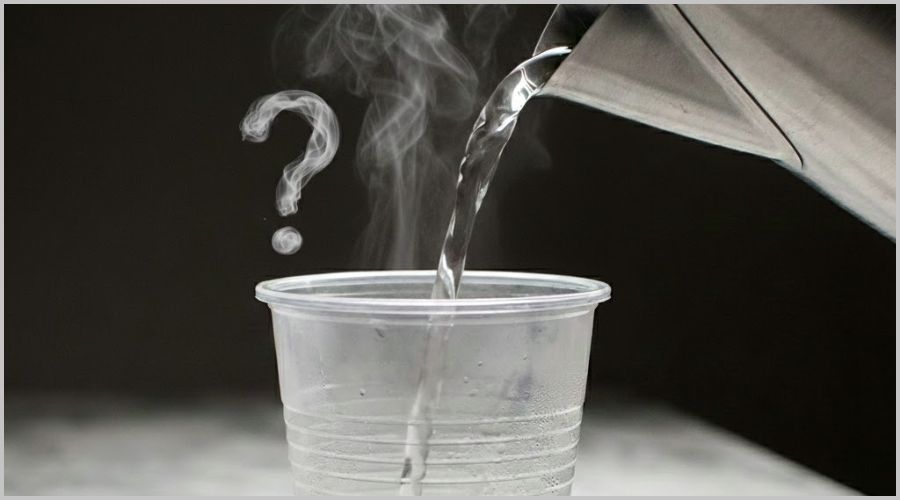

プラスチックコップは、普段使いからアウトドアやイベントまで幅広く使える便利なアイテムです。でも「熱湯は入れていいの?」「どこまで耐えられるの?」と疑問に思うこともありますよね。実は、素材によって耐熱温度が大きく異なり、使い方を誤ると変形したり、有害物質が溶け出す危険もあります。この記事では、素材ごとの耐熱性や注意点をわかりやすくまとめました。お湯に使えるコップの選び方も紹介するので、安全に使うための参考にしてください。

プラスチックコップは、普段使いからアウトドアやイベントまで幅広く使える便利なアイテムです。でも「熱湯は入れていいの?」「どこまで耐えられるの?」と疑問に思うこともありますよね。実は、素材によって耐熱温度が大きく異なり、使い方を誤ると変形したり、有害物質が溶け出す危険もあります。この記事では、素材ごとの耐熱性や注意点をわかりやすくまとめました。お湯に使えるコップの選び方も紹介するので、安全に使うための参考にしてください。

プラスチックコップは軽くて扱いやすい反面、熱湯を注ぐ場面では注意が必要です。

プラスチックコップは軽くて扱いやすい反面、熱湯を注ぐ場面では注意が必要です。 プラスチックコップを安全に使うためには、パッケージや本体に記載された耐熱温度を正しく読み取ることが欠かせません。見慣れた数値でも素材によって意味が異なり、同じ温度表示でも実際の使い方に注意が必要な場合があります。ここでは、耐熱温度が示す本当の意味と、確認すべき表示ポイントについてわかりやすく解説します。

プラスチックコップを安全に使うためには、パッケージや本体に記載された耐熱温度を正しく読み取ることが欠かせません。見慣れた数値でも素材によって意味が異なり、同じ温度表示でも実際の使い方に注意が必要な場合があります。ここでは、耐熱温度が示す本当の意味と、確認すべき表示ポイントについてわかりやすく解説します。

プラスチックコップは同じように見えても、素材ごとに耐熱温度も特徴も大きく異なります。熱湯に使えるかどうかは素材次第であり、間違った種類を選ぶと変形や有害物質の溶出といったトラブルを招くこともあります。ここでは、代表的なプラスチック素材の耐熱性と特徴をわかりやすく比較し、どの場面でどの素材が適しているのかを整理して紹介します。

プラスチックコップは同じように見えても、素材ごとに耐熱温度も特徴も大きく異なります。熱湯に使えるかどうかは素材次第であり、間違った種類を選ぶと変形や有害物質の溶出といったトラブルを招くこともあります。ここでは、代表的なプラスチック素材の耐熱性と特徴をわかりやすく比較し、どの場面でどの素材が適しているのかを整理して紹介します。

プラスチックコップを安全に使うためには、素材の特性や耐熱温度を理解したうえで用途に合ったものを選ぶことが重要です。見た目が同じでも耐えられる温度や使えるシーンが大きく異なるため、状況に合わせて適切なタイプを選ぶことでトラブルを防ぎやすくなります。ここでは、ホットドリンク向けの判断基準や、アウトドア・イベントなどでの注意点をわかりやすく紹介します。

プラスチックコップを安全に使うためには、素材の特性や耐熱温度を理解したうえで用途に合ったものを選ぶことが重要です。見た目が同じでも耐えられる温度や使えるシーンが大きく異なるため、状況に合わせて適切なタイプを選ぶことでトラブルを防ぎやすくなります。ここでは、ホットドリンク向けの判断基準や、アウトドア・イベントなどでの注意点をわかりやすく紹介します。

プラスチックコップで熱湯を扱うときは、素材ごとの耐熱性の違いを理解し、用途に合ったタイプを選ぶことが何より大切です。特に、PPのように高温に強い素材であれば比較的安心して使えますが、PSやPETのように熱に弱い素材は60~80℃ほどでも変形することがあるため注意が必要です。また、耐熱温度は製品ごとに設定されているため、必ずパッケージや本体の表示を確認し、熱湯を注ぐ前に安全ラインを把握しておきましょう。さらに、屋外やイベントでは火気や気温差の影響で変形が起きやすかったり、倒れてこぼれやすくなるため、安定した場所に置く・フタ付きのカップを使うなどの工夫も重要です。こうしたポイントを押さえておけば、熱湯を扱う場面でもプラスチックコップをより安全に活用できます。

プラスチックコップで熱湯を扱うときは、素材ごとの耐熱性の違いを理解し、用途に合ったタイプを選ぶことが何より大切です。特に、PPのように高温に強い素材であれば比較的安心して使えますが、PSやPETのように熱に弱い素材は60~80℃ほどでも変形することがあるため注意が必要です。また、耐熱温度は製品ごとに設定されているため、必ずパッケージや本体の表示を確認し、熱湯を注ぐ前に安全ラインを把握しておきましょう。さらに、屋外やイベントでは火気や気温差の影響で変形が起きやすかったり、倒れてこぼれやすくなるため、安定した場所に置く・フタ付きのカップを使うなどの工夫も重要です。こうしたポイントを押さえておけば、熱湯を扱う場面でもプラスチックコップをより安全に活用できます。

クッキーを手作りして贈りたいけれど、ラッピングで悩んでいませんか?せっかくの美味しいクッキー、見た目にもこだわって素敵に仕上げたいと思いますよね。この記事では、クッキーラッピングにおすすめの資材を7つ選び、それぞれの特徴や使い方を詳しくご紹介します。さらに、基本的な包み方の手順や、季節やイベントに合わせたアレンジアイデアも盛りだくさん。これを読めば、クッキーのラッピングがもっと楽しく、そして簡単になること間違いありません。あなたのクッキーがより一層輝くようなラッピングの秘訣を、一緒に探してみましょう。

クッキーを手作りして贈りたいけれど、ラッピングで悩んでいませんか?せっかくの美味しいクッキー、見た目にもこだわって素敵に仕上げたいと思いますよね。この記事では、クッキーラッピングにおすすめの資材を7つ選び、それぞれの特徴や使い方を詳しくご紹介します。さらに、基本的な包み方の手順や、季節やイベントに合わせたアレンジアイデアも盛りだくさん。これを読めば、クッキーのラッピングがもっと楽しく、そして簡単になること間違いありません。あなたのクッキーがより一層輝くようなラッピングの秘訣を、一緒に探してみましょう。

クッキーは味はもちろんですが、ラッピングに少し工夫するだけで“贈り物らしさ”がぐっと増します。ここでは、季節やイベントに合わせたクッキーのラッピングアレンジや、相手に合わせたデザインの選び方、大量にラッピングするときの簡単なアイデアを紹介します。特別なラッピングにすることで、あなたのクッキーがより印象に残る一品に変わります。

クッキーは味はもちろんですが、ラッピングに少し工夫するだけで“贈り物らしさ”がぐっと増します。ここでは、季節やイベントに合わせたクッキーのラッピングアレンジや、相手に合わせたデザインの選び方、大量にラッピングするときの簡単なアイデアを紹介します。特別なラッピングにすることで、あなたのクッキーがより印象に残る一品に変わります。

クッキーをラッピングするときに、割れ・湿気・代用品など、ちょっとした悩みはつきものです。ここでは、よくある質問に答える形で、クッキーをきれいに、安全にラッピングするためのヒントをまとめました。クッキーラッピングの基本を押さえておくと、贈り物としての満足度がぐっと上がります。

クッキーをラッピングするときに、割れ・湿気・代用品など、ちょっとした悩みはつきものです。ここでは、よくある質問に答える形で、クッキーをきれいに、安全にラッピングするためのヒントをまとめました。クッキーラッピングの基本を押さえておくと、贈り物としての満足度がぐっと上がります。

クッキーのラッピングは、資材選びとちょっとした工夫で仕上がりが大きく変わります。今回紹介した7つのラッピング資材は、ガス袋のように鮮度を保ちやすいものから、透明ケースやギフトボックスのように見た目を華やかにしてくれるものまで、それぞれに違った魅力があります。クッキーの種類や贈るシーンに合わせて選ぶと、ラッピング全体の完成度がぐっと高まります。

また、リボンやペーパーヘッダー、紙帯、緩衝材などをうまく組み合わせると、ラッピングに個性や温かみが加わり、より印象的なクッキーギフトに仕上がります。今回のポイントを参考にしながら、ぜひ自分らしいラッピングスタイルを楽しんでみてください。贈る相手を思い浮かべながら仕上げたクッキーラッピングは、きっと心に残るプレゼントになります。

クッキーのラッピングは、資材選びとちょっとした工夫で仕上がりが大きく変わります。今回紹介した7つのラッピング資材は、ガス袋のように鮮度を保ちやすいものから、透明ケースやギフトボックスのように見た目を華やかにしてくれるものまで、それぞれに違った魅力があります。クッキーの種類や贈るシーンに合わせて選ぶと、ラッピング全体の完成度がぐっと高まります。

また、リボンやペーパーヘッダー、紙帯、緩衝材などをうまく組み合わせると、ラッピングに個性や温かみが加わり、より印象的なクッキーギフトに仕上がります。今回のポイントを参考にしながら、ぜひ自分らしいラッピングスタイルを楽しんでみてください。贈る相手を思い浮かべながら仕上げたクッキーラッピングは、きっと心に残るプレゼントになります。

ギフトを贈るとき、パッと目に入るラッピングの印象はとても大切ですよね。中身が見える透明なOPP袋なら、ちょっとした工夫で「シンプルなのにおしゃれ」なラッピングが楽しめます。この記事では、初心者の方でも取り入れやすい透明袋ラッピングの基本と、すぐに真似できるアレンジアイデアを分かりやすくご紹介します。読み終わる頃には、いつものギフトがぐっと映えるラッピングに変わるはず。さっそく、透明袋ラッピングアレンジのコツを一緒に見ていきましょう。

ギフトを贈るとき、パッと目に入るラッピングの印象はとても大切ですよね。中身が見える透明なOPP袋なら、ちょっとした工夫で「シンプルなのにおしゃれ」なラッピングが楽しめます。この記事では、初心者の方でも取り入れやすい透明袋ラッピングの基本と、すぐに真似できるアレンジアイデアを分かりやすくご紹介します。読み終わる頃には、いつものギフトがぐっと映えるラッピングに変わるはず。さっそく、透明袋ラッピングアレンジのコツを一緒に見ていきましょう。

透明袋ラッピングアレンジは、シンプルなのに中身をしっかり引き立てられるラッピング方法です。特にOPP袋を使ったラッピングは、透明感とツヤがあることで清潔感やきちんとした印象を与えられます。ここでは、透明袋ラッピングの基本的な考え方とメリットをまとめてご紹介します。初心者でも取り入れやすいポイントを押さえて、ギフトをより魅力的に見せるコツを身につけましょう。

透明袋ラッピングアレンジは、シンプルなのに中身をしっかり引き立てられるラッピング方法です。特にOPP袋を使ったラッピングは、透明感とツヤがあることで清潔感やきちんとした印象を与えられます。ここでは、透明袋ラッピングの基本的な考え方とメリットをまとめてご紹介します。初心者でも取り入れやすいポイントを押さえて、ギフトをより魅力的に見せるコツを身につけましょう。

透透明袋ラッピングは、中身をしっかり見せながら見た目もおしゃれに仕上げられるのが大きな魅力です。特にOPP袋は、透明感とハリのある素材感で、入れるだけでも清潔感やきちんとした印象を演出できます。ここでは、初心者でも挑戦しやすい透明袋(OPP袋)を使った王道テクニックを5つご紹介します。基本のポイントを押さえて、いつものギフトを一段と魅力的に見せていきましょう。

透透明袋ラッピングは、中身をしっかり見せながら見た目もおしゃれに仕上げられるのが大きな魅力です。特にOPP袋は、透明感とハリのある素材感で、入れるだけでも清潔感やきちんとした印象を演出できます。ここでは、初心者でも挑戦しやすい透明袋(OPP袋)を使った王道テクニックを5つご紹介します。基本のポイントを押さえて、いつものギフトを一段と魅力的に見せていきましょう。

透明袋ラッピングは手軽さが魅力ですが、「なんだか決まらない」「思っていた仕上がりにならない」と悩む声も多いです。ここでは、初心者が特につまずきやすいポイントをQ&A形式でまとめました。

透明袋ラッピングは手軽さが魅力ですが、「なんだか決まらない」「思っていた仕上がりにならない」と悩む声も多いです。ここでは、初心者が特につまずきやすいポイントをQ&A形式でまとめました。

透明袋ラッピングアレンジは、シンプルな資材だけでギフトをぐっとおしゃれに見せられる便利な方法です。この記事では、OPP袋の選び方から基本の包み方、リボンやシール・タグを使ったアレンジ、さらにじゃばら折りで立体感を出すテクニックまで、初心者でも取り入れやすいポイントを紹介してきました。

透明袋の一番の魅力は、中身が見えることで「どんなギフトかな?」というワクワク感をそのまま届けられるところです。次にギフトを用意するときは、この記事で紹介したテクニックをぜひ取り入れてみてください。あなたらしい透明袋ラッピングアレンジで、贈る相手にとって特別なひと品に仕上がるはずです。

透明袋ラッピングアレンジは、シンプルな資材だけでギフトをぐっとおしゃれに見せられる便利な方法です。この記事では、OPP袋の選び方から基本の包み方、リボンやシール・タグを使ったアレンジ、さらにじゃばら折りで立体感を出すテクニックまで、初心者でも取り入れやすいポイントを紹介してきました。

透明袋の一番の魅力は、中身が見えることで「どんなギフトかな?」というワクワク感をそのまま届けられるところです。次にギフトを用意するときは、この記事で紹介したテクニックをぜひ取り入れてみてください。あなたらしい透明袋ラッピングアレンジで、贈る相手にとって特別なひと品に仕上がるはずです。

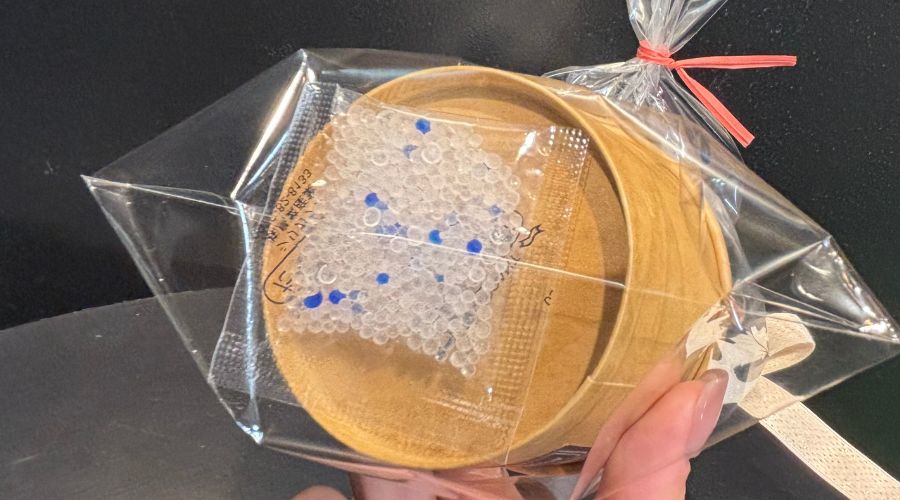

アルミカップを使ってお菓子や料理を作る際、

アルミカップを使ってお菓子や料理を作る際、 アルミカップをオーブンで使いたいけれど、「本当に大丈夫?」「どこまでの温度ならOK?」と不安に感じている方も多いと思います。ここでは、アルミのカップがオーブンで使える理由や耐熱性、安全に使うためのポイントを整理してお伝えします。基本を押さえておけば、アルミカップを使ったお菓子づくりや惣菜づくり、冷凍ストックまで安心して活用できるようになります。

アルミカップをオーブンで使いたいけれど、「本当に大丈夫?」「どこまでの温度ならOK?」と不安に感じている方も多いと思います。ここでは、アルミのカップがオーブンで使える理由や耐熱性、安全に使うためのポイントを整理してお伝えします。基本を押さえておけば、アルミカップを使ったお菓子づくりや惣菜づくり、冷凍ストックまで安心して活用できるようになります。

アルミカップはオーブンや冷凍にも使える便利なカップですが、選び方を間違えると「うまく焼けない」「形が崩れる」といったトラブルにつながることがあります。ここでは、オーブン対応のアルミカップを選ぶときにチェックしたいポイントをまとめてご紹介します。ポイントを押さえておけば、安全かつ効率的にオーブン調理や冷凍保存に活用できます。

アルミカップはオーブンや冷凍にも使える便利なカップですが、選び方を間違えると「うまく焼けない」「形が崩れる」といったトラブルにつながることがあります。ここでは、オーブン対応のアルミカップを選ぶときにチェックしたいポイントをまとめてご紹介します。ポイントを押さえておけば、安全かつ効率的にオーブン調理や冷凍保存に活用できます。

アルミカップは、冷凍保存とオーブン調理の両方に使える便利なカップです。ここでは、アルミカップを使って食品を冷凍する方法と、冷凍したアルミカップごとオーブンで加熱するときのコツを紹介します。上手に使えば、下ごしらえ~冷凍~オーブン加熱までを一つのカップで完結でき、調理の手間を減らしながら、あたたかい料理を手軽に楽しめます。

アルミカップは、冷凍保存とオーブン調理の両方に使える便利なカップです。ここでは、アルミカップを使って食品を冷凍する方法と、冷凍したアルミカップごとオーブンで加熱するときのコツを紹介します。上手に使えば、下ごしらえ~冷凍~オーブン加熱までを一つのカップで完結でき、調理の手間を減らしながら、あたたかい料理を手軽に楽しめます。

アルミカップをオーブンで使用する際、「どこまでの温度なら大丈夫?」「電子レンジや冷凍と併用してもいいの?」といった疑問を持つ方は少なくありません。ここでは、アルミのカップをオーブンで使うときの代表的な質問にQ&A形式で答えながら、安心して使うためのポイントを分かりやすく解説します。

アルミカップをオーブンで使用する際、「どこまでの温度なら大丈夫?」「電子レンジや冷凍と併用してもいいの?」といった疑問を持つ方は少なくありません。ここでは、アルミのカップをオーブンで使うときの代表的な質問にQ&A形式で答えながら、安心して使うためのポイントを分かりやすく解説します。

アルミカップは耐熱性が高く、オーブンでの使用にとても適したカップです。マフィンやカップケーキなどのお菓子作りはもちろん、惣菜やパンづくりでも、アルミのカップならきれいに焼き上げやすいのが特長です。また、そのまま冷凍保存にも使えるため、作り置きした料理をアルミカップごと冷凍しておき、食べるときにオーブンで温め直すといった使い方もできます。冷凍からオーブンまで一つのカップで完結できるのは、忙しい毎日の強い味方です。

アルミカップを選ぶときは、オーブン対応かどうか、冷凍にも使えるかどうかといった表示や、素材・形状をチェックすることが大切です。使い捨てタイプは手軽さと後片付けのしやすさが魅力で、リユーザブルタイプは繰り返し使えて環境面やコスパの面でメリットがあります。あなたの調理スタイルや冷凍の頻度に合わせてアルミカップを選べば、オーブン料理も冷凍保存も、もっとラクで楽しいものになります。今回の記事を参考に、アルミカップを上手に取り入れて、日々のキッチン時間をより快適にしてみてください。

アルミカップは耐熱性が高く、オーブンでの使用にとても適したカップです。マフィンやカップケーキなどのお菓子作りはもちろん、惣菜やパンづくりでも、アルミのカップならきれいに焼き上げやすいのが特長です。また、そのまま冷凍保存にも使えるため、作り置きした料理をアルミカップごと冷凍しておき、食べるときにオーブンで温め直すといった使い方もできます。冷凍からオーブンまで一つのカップで完結できるのは、忙しい毎日の強い味方です。

アルミカップを選ぶときは、オーブン対応かどうか、冷凍にも使えるかどうかといった表示や、素材・形状をチェックすることが大切です。使い捨てタイプは手軽さと後片付けのしやすさが魅力で、リユーザブルタイプは繰り返し使えて環境面やコスパの面でメリットがあります。あなたの調理スタイルや冷凍の頻度に合わせてアルミカップを選べば、オーブン料理も冷凍保存も、もっとラクで楽しいものになります。今回の記事を参考に、アルミカップを上手に取り入れて、日々のキッチン時間をより快適にしてみてください。

大切なぬいぐるみをプレゼントするとき、「どんなラッピング袋が合うんだろう?」と悩むことはありませんか?そんなときにおすすめなのが、

大切なぬいぐるみをプレゼントするとき、「どんなラッピング袋が合うんだろう?」と悩むことはありませんか?そんなときにおすすめなのが、 ぬいぐるみを可愛くラッピングするには、透明袋の選び方がとても大切です。適切な透明袋を使うことで、見た目の印象がぐっと良くなり、ぬいぐるみをしっかり保護することもできます。ここでは、ぬいぐるみラッピングに最適な透明袋の選び方を詳しく紹介します。

ぬいぐるみを可愛くラッピングするには、透明袋の選び方がとても大切です。適切な透明袋を使うことで、見た目の印象がぐっと良くなり、ぬいぐるみをしっかり保護することもできます。ここでは、ぬいぐるみラッピングに最適な透明袋の選び方を詳しく紹介します。

ぬいぐるみをラッピングする際、透明袋を使うとその可愛さをそのまま見せながら、清潔感のある仕上がりにできます。ここでは、ぬいぐるみラッピングを透明袋で可愛く仕上げる基本手順を紹介します。ギフトとして贈るときはもちろん、コレクションやディスプレイ用にも役立つ内容です。

ぬいぐるみをラッピングする際、透明袋を使うとその可愛さをそのまま見せながら、清潔感のある仕上がりにできます。ここでは、ぬいぐるみラッピングを透明袋で可愛く仕上げる基本手順を紹介します。ギフトとして贈るときはもちろん、コレクションやディスプレイ用にも役立つ内容です。

ぬいぐるみを贈るとき、透明袋を使っておしゃれにラッピングしたいと思う方は多いはずです。ここでは、透明袋を使ったぬいぐるみラッピングをより魅力的に仕上げるためのアレンジアイデアを紹介します。リボンやシールを上手に組み合わせることで、透明袋ラッピングでも個性と華やかさを演出できます。

ぬいぐるみを贈るとき、透明袋を使っておしゃれにラッピングしたいと思う方は多いはずです。ここでは、透明袋を使ったぬいぐるみラッピングをより魅力的に仕上げるためのアレンジアイデアを紹介します。リボンやシールを上手に組み合わせることで、透明袋ラッピングでも個性と華やかさを演出できます。

ぬいぐるみをラッピングする際、透明袋を使うと可愛く仕上げられる一方で、「どこで買えばいいの?」「どの袋を選べばいい?」といった疑問を持つ方も多いですよね。ここでは、ぬいぐるみラッピングに関するよくある質問をまとめて解説します。

ぬいぐるみをラッピングする際、透明袋を使うと可愛く仕上げられる一方で、「どこで買えばいいの?」「どの袋を選べばいい?」といった疑問を持つ方も多いですよね。ここでは、ぬいぐるみラッピングに関するよくある質問をまとめて解説します。

ぬいぐるみラッピングでは、透明袋を上手に活用することで、可愛さと清潔感を同時に引き出すことができます。この記事では、透明袋の選び方から、可愛く仕上げる基本手順、おしゃれなアレンジ方法、そしてギフトやコレクション向けの活用アイデアまで幅広く紹介してきました。特に、リボン・シール・タグを使ったアレンジは、ラッピング全体に個性を添えるポイントです。また、透明袋は素材やサイズの選び方次第で、ぬいぐるみを美しく見せながらしっかり保護できる優れたアイテムです。ギフトには光沢のあるOPP袋や柄入りOPP袋を、コレクション保存にはCPP袋などを選ぶと、目的に合わせた仕上がりが実現します。透明袋ラッピングを活用すれば、ぬいぐるみは単なる贈り物ではなく、「見るたびに嬉しくなる特別な存在」に変わります。次にぬいぐるみを包むときは、ぜひこの記事のアイデアを取り入れて、透明袋で可愛く魅せるラッピングに挑戦してみてください。

ぬいぐるみラッピングでは、透明袋を上手に活用することで、可愛さと清潔感を同時に引き出すことができます。この記事では、透明袋の選び方から、可愛く仕上げる基本手順、おしゃれなアレンジ方法、そしてギフトやコレクション向けの活用アイデアまで幅広く紹介してきました。特に、リボン・シール・タグを使ったアレンジは、ラッピング全体に個性を添えるポイントです。また、透明袋は素材やサイズの選び方次第で、ぬいぐるみを美しく見せながらしっかり保護できる優れたアイテムです。ギフトには光沢のあるOPP袋や柄入りOPP袋を、コレクション保存にはCPP袋などを選ぶと、目的に合わせた仕上がりが実現します。透明袋ラッピングを活用すれば、ぬいぐるみは単なる贈り物ではなく、「見るたびに嬉しくなる特別な存在」に変わります。次にぬいぐるみを包むときは、ぜひこの記事のアイデアを取り入れて、透明袋で可愛く魅せるラッピングに挑戦してみてください。

おもてなしの場面で、使い捨ておしぼりをどのように活用していますか?ただの便利アイテムとしてではなく、アロマの香りや高級感をプラスすることで、おしゃれな印象を演出することができます。この記事では、使い捨ておしぼりをおしゃれに変身させるための5つのポイントをご紹介します。香り付きのおしぼりや高級感ある素材、デザイン性の高いパッケージを取り入れることで、訪れる人々に特別な印象を残すことができますよ。使い捨ておしぼりの新しい可能性に触れ、あなたのサービスに磨きをかけてみませんか?ぜひ最後までご覧ください。

おもてなしの場面で、使い捨ておしぼりをどのように活用していますか?ただの便利アイテムとしてではなく、アロマの香りや高級感をプラスすることで、おしゃれな印象を演出することができます。この記事では、使い捨ておしぼりをおしゃれに変身させるための5つのポイントをご紹介します。香り付きのおしぼりや高級感ある素材、デザイン性の高いパッケージを取り入れることで、訪れる人々に特別な印象を残すことができますよ。使い捨ておしぼりの新しい可能性に触れ、あなたのサービスに磨きをかけてみませんか?ぜひ最後までご覧ください。

飲食店やオフィスでのおもてなしに、使い捨ておしぼりをおしゃれに演出する方法を知りたいと思ったことはありませんか?ここでは、

飲食店やオフィスでのおもてなしに、使い捨ておしぼりをおしゃれに演出する方法を知りたいと思ったことはありませんか?ここでは、 使い捨ておしぼりをおしゃれに活用することで、さまざまなシーンでの印象を大きく変えることができます。ここでは、特に高級感を求める方に向けて、シーン別におすすめの使い方を解説しています。おしゃれで香り豊かなおしぼりを使うことで、訪れる人々に特別な体験を提供しましょう。

使い捨ておしぼりをおしゃれに活用することで、さまざまなシーンでの印象を大きく変えることができます。ここでは、特に高級感を求める方に向けて、シーン別におすすめの使い方を解説しています。おしゃれで香り豊かなおしぼりを使うことで、訪れる人々に特別な体験を提供しましょう。

使い捨ておしぼりをおしゃれに演出するためには、ただの便利アイテムとして使うだけではなく、

使い捨ておしぼりをおしゃれに演出するためには、ただの便利アイテムとして使うだけではなく、

使い捨ておしぼりをおしゃれに演出するためのポイントをお伝えしました。アロマの香りを取り入れたり、高級感のある素材やパッケージを選ぶことで、ゲストに特別な印象を与えることができます。さらに、厚手タイプやデザイン性の高いおしぼりを選ぶことで、使い心地やブランド価値を高めることが可能です。

これらの工夫を活かして、カフェやレストラン、アウトドア、イベントなど、さまざまなシーンでおしぼりを活用してみてください。おしゃれなおしぼりを取り入れることで、訪れる人々に印象深いおもてなしを提供し、記憶に残る体験を作り出すことができるでしょう。ぜひ、次回のおもてなしにおしぼりの選び方を工夫してみてください。

使い捨ておしぼりをおしゃれに演出するためのポイントをお伝えしました。アロマの香りを取り入れたり、高級感のある素材やパッケージを選ぶことで、ゲストに特別な印象を与えることができます。さらに、厚手タイプやデザイン性の高いおしぼりを選ぶことで、使い心地やブランド価値を高めることが可能です。

これらの工夫を活かして、カフェやレストラン、アウトドア、イベントなど、さまざまなシーンでおしぼりを活用してみてください。おしゃれなおしぼりを取り入れることで、訪れる人々に印象深いおもてなしを提供し、記憶に残る体験を作り出すことができるでしょう。ぜひ、次回のおもてなしにおしぼりの選び方を工夫してみてください。